前回は「木造戸建住宅の工事の流れ〜一気に建築の形が生まれる屋根工事・防水シート施工・「自然素材=一様ではない材料」〜」の話でした。

柱と梁の構造を強くする金物工事:大震災の被害と構造

屋根がかかり、雨が多少降っても大丈夫な状況になりました。

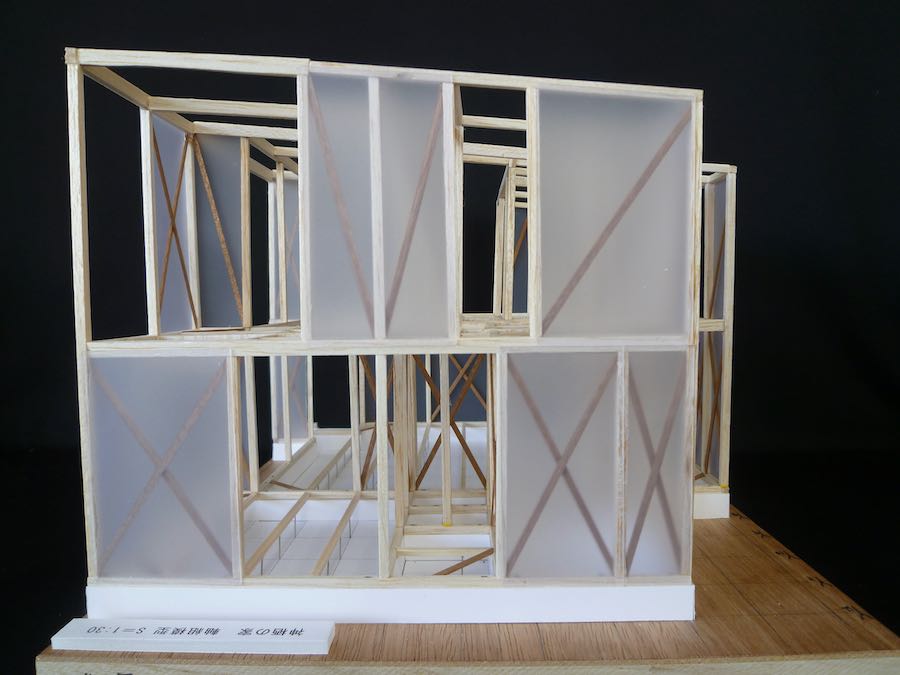

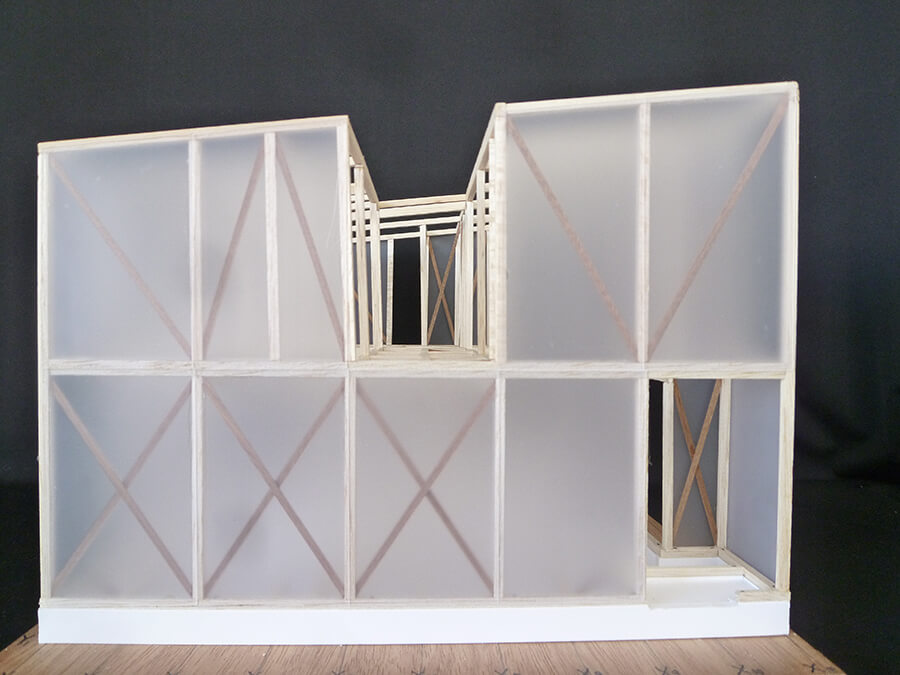

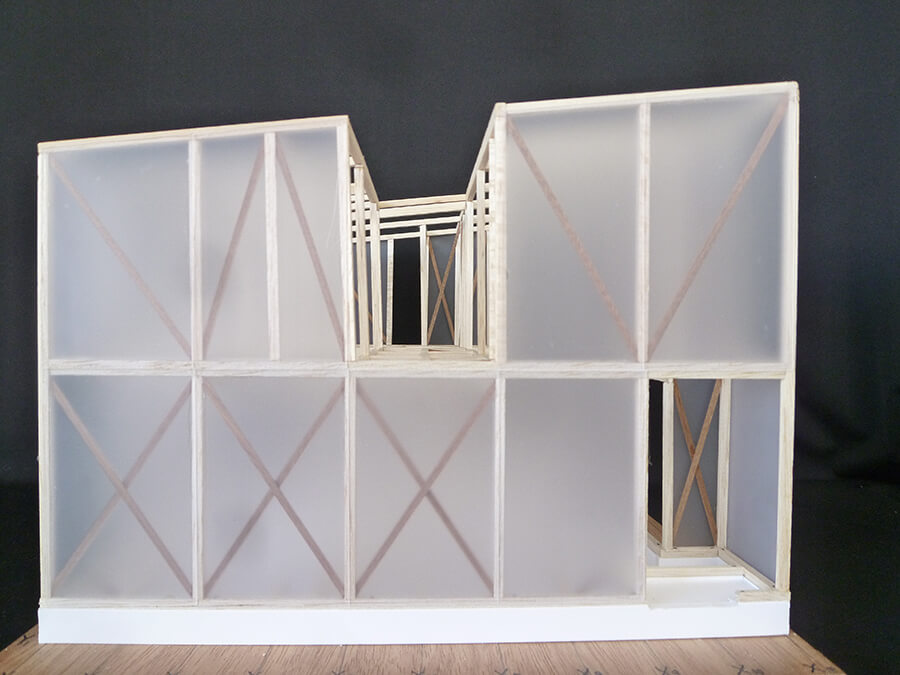

屋根工事も完了し、少しずつ建築の姿が見えてきました。

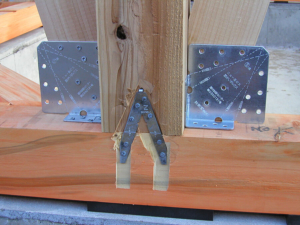

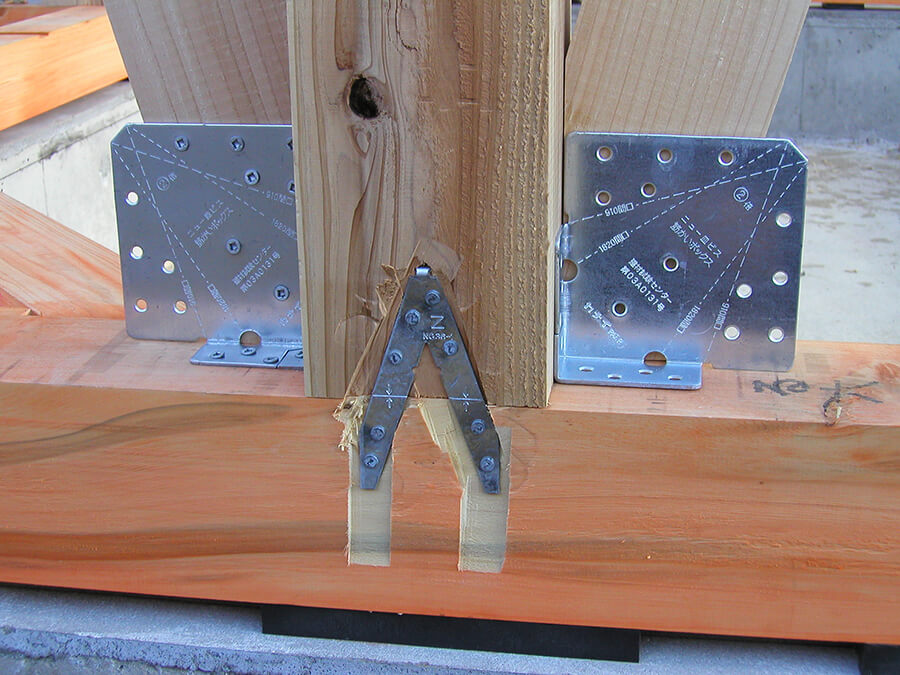

これから、木造の柱・梁の軸組を補強する金物を設置してゆきます。

柱梁の接合は、様々な大地震を経て建築基準法の法改正が進み、基本的に全て金物で補強します。

耐震性に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

古来からの継手・仕口は木造建築の「しなやかな強さ」である柔構造。

柔構造は、木造の本質的な構造の良さを活かしています。

柔構造主体の過去の建築は、大地震の際に大きな損傷や倒壊することが多く、金物でガッチリ固めます。

東日本大震災・阪神淡路大震災などで、木造住宅の倒壊が多く見られました。

これらの大震災の際には、木造だけではなく頑丈な鉄筋コンクリート造・鉄骨造の建築等も大きな被害を受けました。

木造の戸建住宅等も大きな損害をうけましたが、多くは古い建物や旧耐震基準の建築が多かったのが現実です。

木造本来の柔構造にも良い面がたくさんありますが、数度の大震災を経て、

国交省

国交省やはり、木造建築は

金物でガッチリ固める必要がある!

「金物を重視」の方向になり、建築基準法の改正が続きました。

その結果、金物の多い木造建築は「柔構造と剛構造の間」のような構造となりました。

いわば、「柔構造と剛構造のハイブリッド構造」となった現代の木造建築。

「柔構造と剛構造の良さを活かした構造」と考えられます。

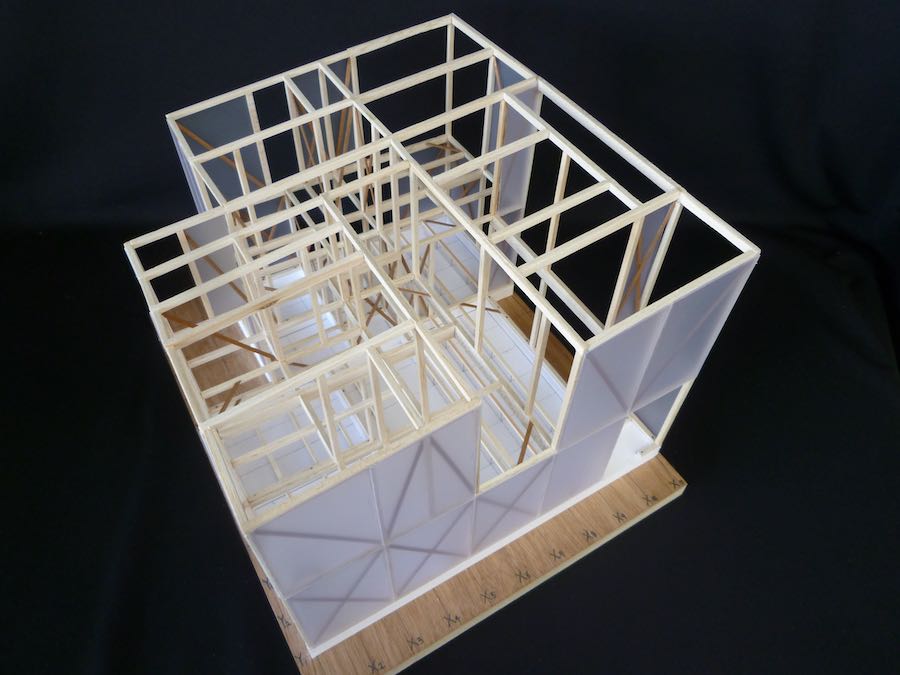

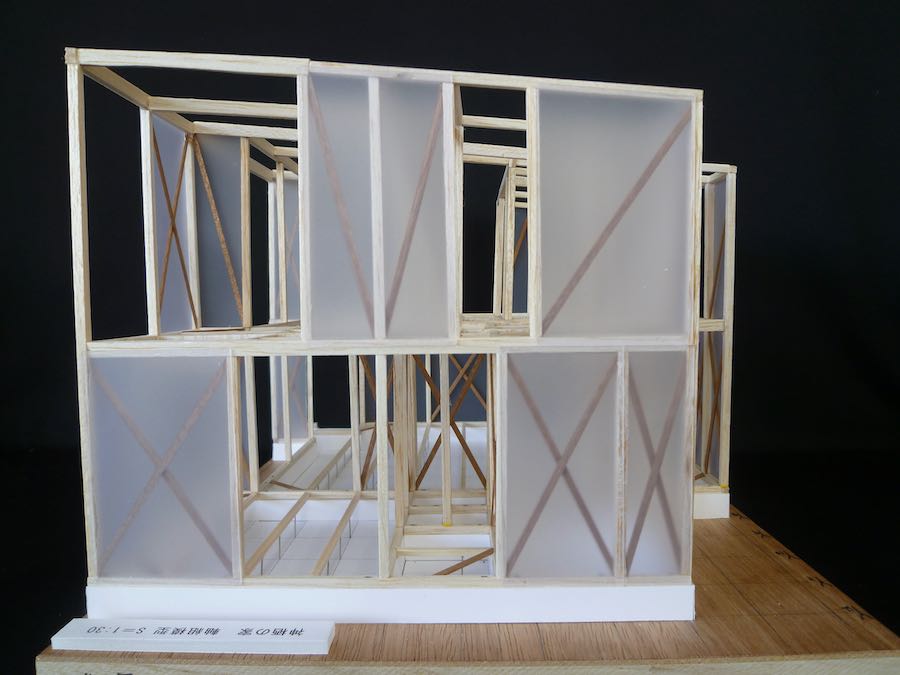

筋交工事:柔構造と剛構造

また筋交の大きさも、昔の木造住宅と比較するとだいぶ大きくガッチリと軸組を固めます。

これから外壁・内壁を貼ってゆきますが、その際にはある程度の間隔で木材の下地が必要で、間柱と呼びます。

間柱より大きな断面のガッチリした筋交で、木造軸組の耐震性を高めます。

屋根が作られると、建築のコンセプトが現れてきます。

設計で考えていたことが、目の前に現れて来ると

楽しい気持ちになります。

リノベーションの際の構造補強と比較すると面白いです。(上記リンク)

次回は、構造用合板を貼る工事です。

次回は上記リンクです。

竣工写真は、下記サイトをご覧下さい。