前回は「木造戸建住宅の工事の流れ〜柱と梁の構造を強くする金物工事・筋交工事・柔構造と剛構造・大震災の被害と構造〜」の話でした。

構造を面で支える構造用合板の施工

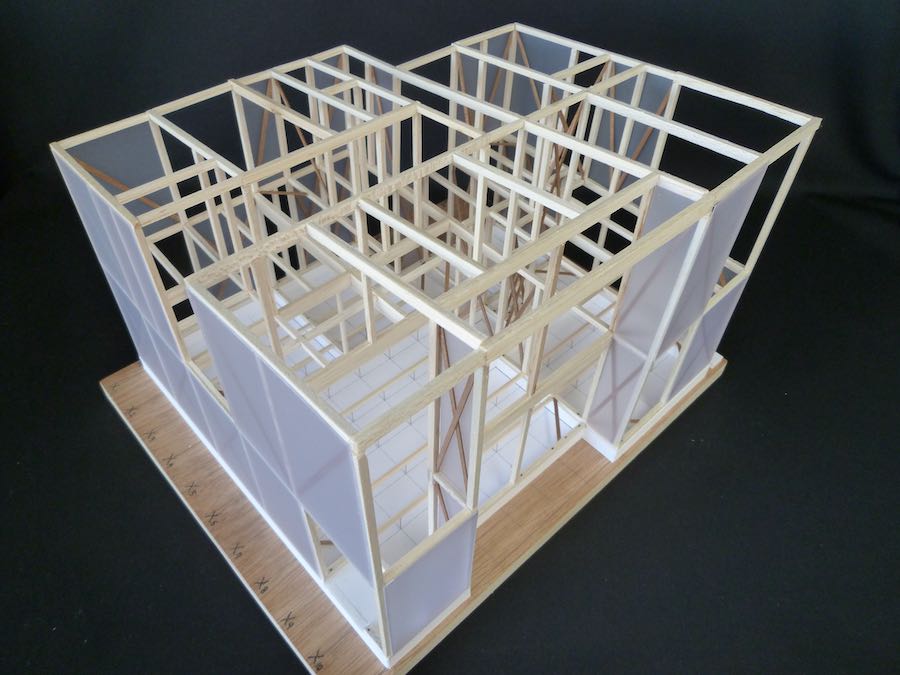

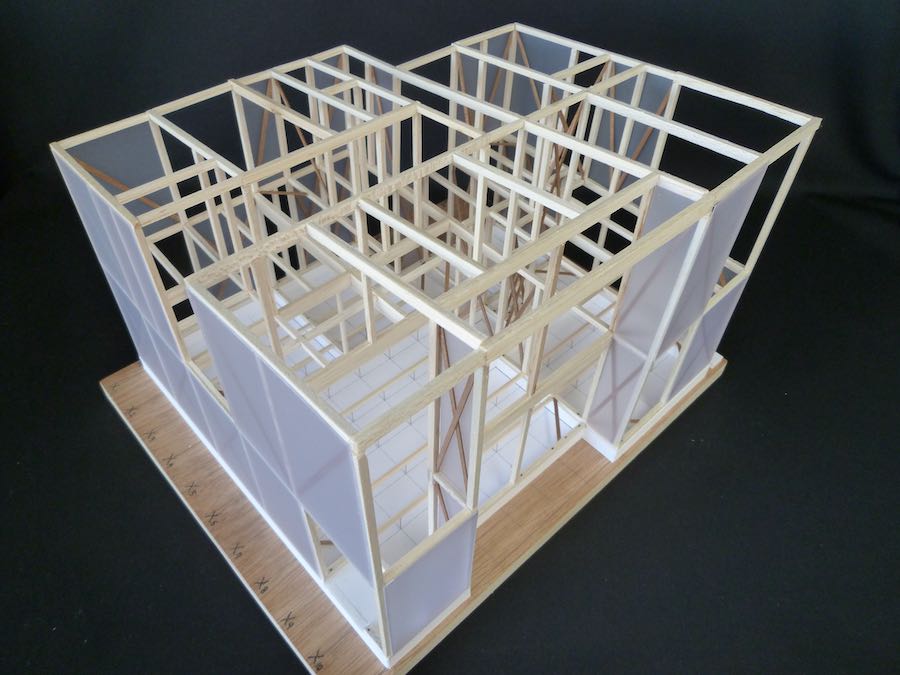

柱・梁の軸組が完成し、屋根が架かりました。

そして、外壁の下地に全面的に構造用合板を貼ります。

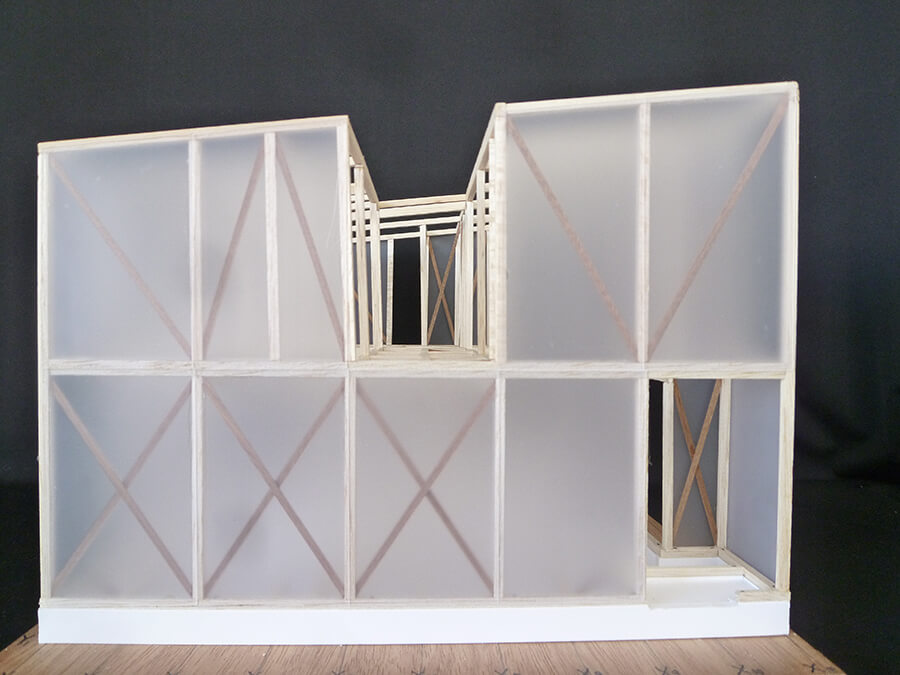

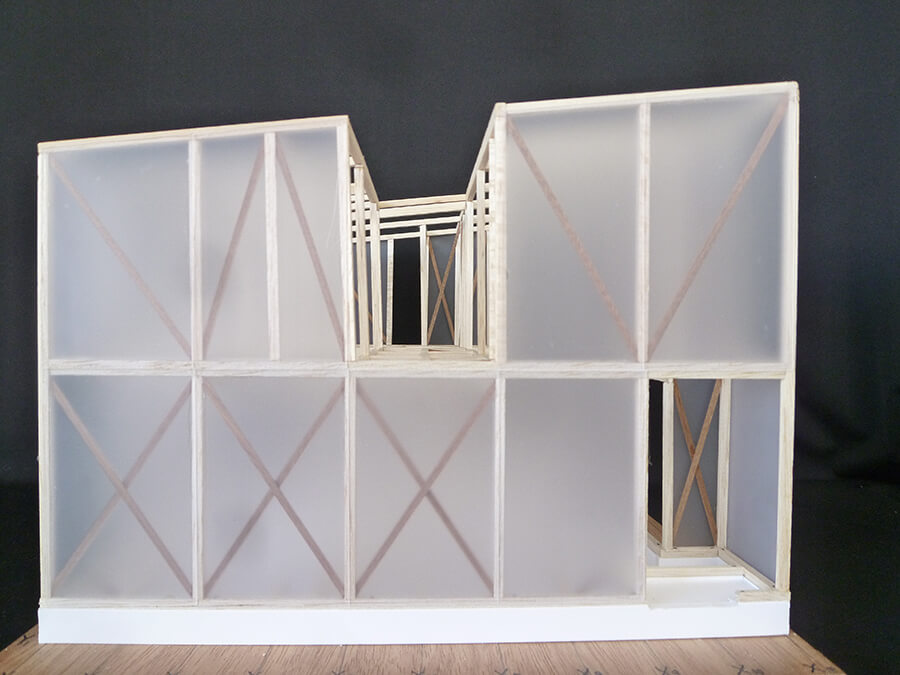

木造建築では、水平方向の地震力に対しては、主に筋交で建物を支えます。

木造住宅においては多くの場合、外壁側に構造用合板という非常に強い面材を貼ります。

Yoshitaka Uchino

Yoshitaka Uchinoこの面材によって、

「面状に耐震性をアップする」考え方です。

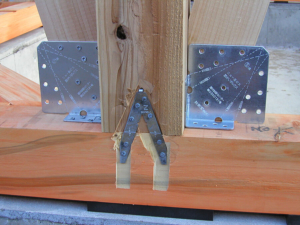

筋交と構造用合板の

ハイブリッドで頑丈な構造が出来ます。

柱と梁の軸組建築とパネルのツーバイフォー

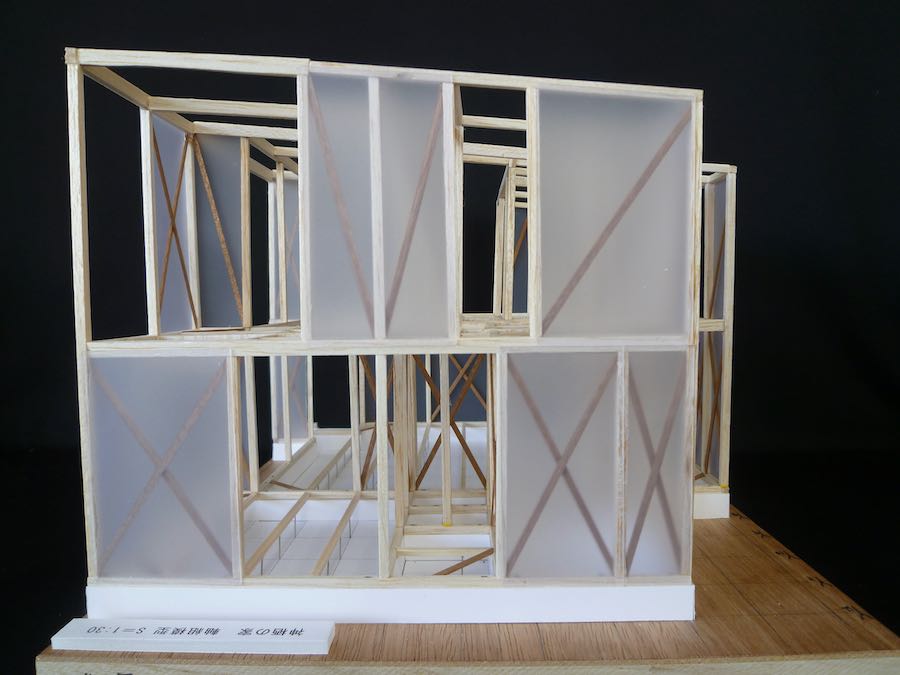

日本古来の木造建築は、基本的に柱・梁の純粋なグリッド・軸組によってつくります。

そして、筋交によって補強し、耐震性を確保する考え方です。

これに対して、米国などの木造建築のツーバイフォーの作り方は、だいぶ異なります。

ツーバイフォーでは、「パネルを面状に構成」して建築・家を作ってゆきます。

ツーバイフォーは、

全体的な面で耐震性を確保します。

この「全体的な面での耐震性」の点で、ツーバイフォーは、合理的な面があります。

日本古来の軸組構造は「柔構造」と呼ばれ、「しなやかに地震に耐える」構造です。

大きな樹木が風や地震に対して揺れても、

倒れないイメージです。

一方で、軸組構造よりもガッチリしていて「剛構造」に近いイメージのツーバイフォー。

ツーバイフォーは軸組構造よりも構造的な柔軟性は、かなり低いです。

ツーバイフォー構造は、

構造面の制約が強いです。

そもそも、日本と比較すると「だいぶ地震が少ない」米国では、構造に対する発想が違います。

構造用合板のメリット:耐震性と施工性

軸組構造にツーバイフォーの「面による耐震性アップ」の

良さを取り入れました。

それが、軸組構造に

構造用合板で「面の強さ」を確保する構造です。

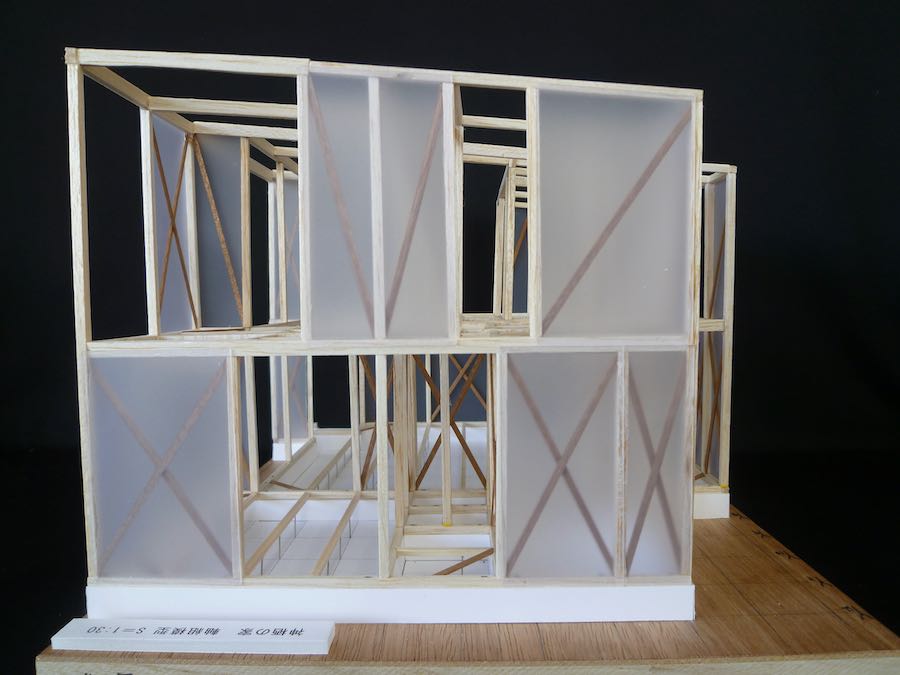

多くの場合、9mmの構造用合板を貼りますが、非常に強くてガッチリした構造になります。

また、この9mmの合板を外側に貼ると下地となります。

そのため、外壁や胴縁を設置しやすくなるというメリットもあります。

耐震性アップと施工性アップという優れモノが、構造用合板です。

内部から見ても、ガッチリした感じが分かります。

これで耐震性は

バッチリです。

昔の家で構造用合板が使われていることは少なかったです。

そして、構造用合板が一般的に使われるようになったのは、2000年頃です。

練馬の家では、外壁の下地として細い木材が横に留められていました。

外壁下地材としても、

構造用合板は便利です。

次回から外壁工事が始まります。

次回は上記リンクです。

竣工写真は、下記サイトをご覧下さい。