前回は「戸建住宅リノベーション最終チェック〜完成へ向けて・建築設計者と施工会社・大事な建築会社の技量〜」の話でした。

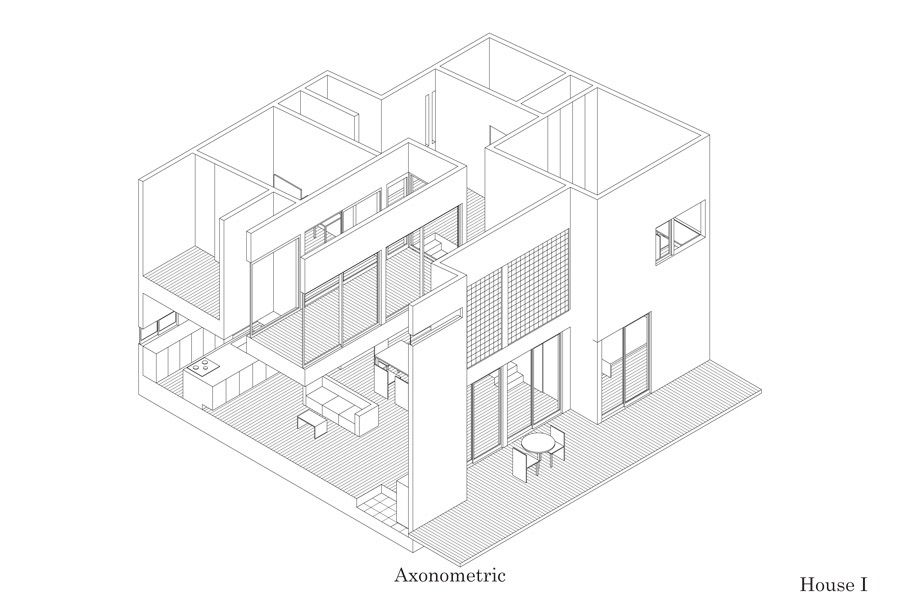

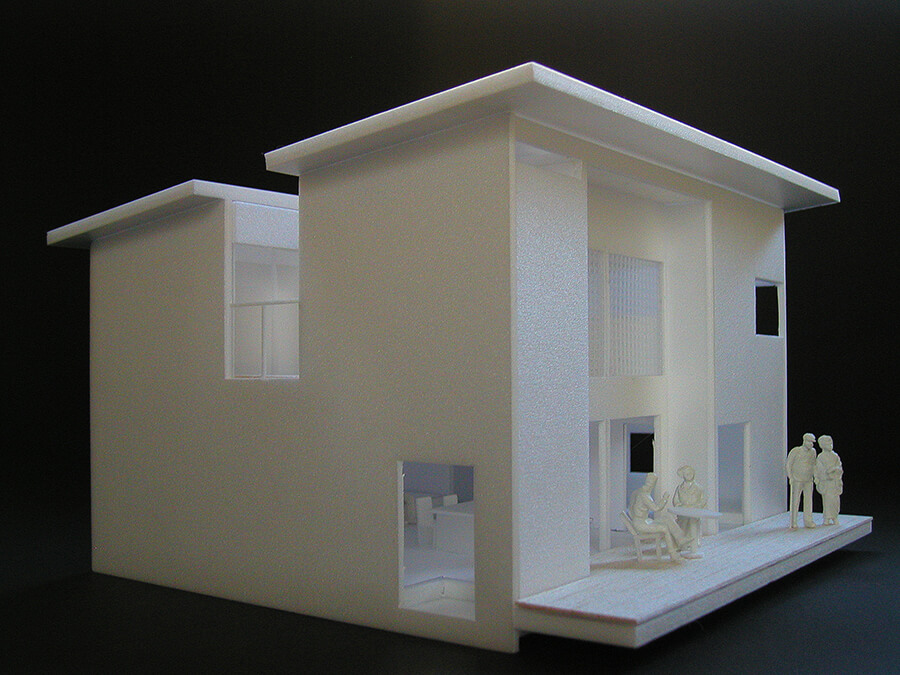

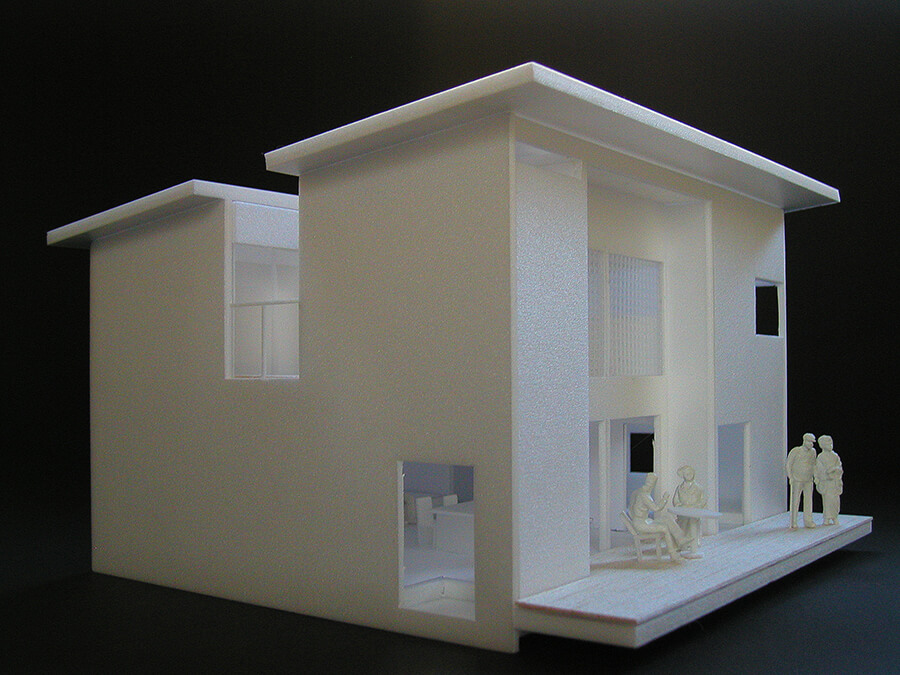

茨城の家:最初の作品

今回から「茨城の家」の工事の話をします。

この家は「僕の第一号作品」で、拙い部分が多いものの思い入れが強い作品です。

茨城県の沿岸部の地域に建築されました。

Yoshitaka Uchino

Yoshitaka Uchino初めての現実に立つ建築設計で、

一生懸命考えました!

初めての建築確認申請図書を作成し、

最初は分からないことが多かったです。

時代・地域性の違い・僕自身の経験差もあり、少し違う視点から工事の話をします。

新築の「豊島の家」とも時代・地域性の違いが大きく現れ、リノベーションの「練馬の家」 とも大きく違います。

最初の実作だったため、他の作品に比べて写真の枚数も多いです。

そこで、数多くの現場写真をご紹介する予定です。

縄張りと「縄張り」という言葉の意味

まずは、縄張りです。

「豊島の家」のように都内の建築の場合は、隣地境界線からの離隔距離が小さくなることが多いです。

そのため、配置には建築基準法の法規等を再確認しながら、厳密に行います。

地方の場合は敷地が大きく、法規制のゆとりが大きいため、都内等よりももう少しゆったりした感じです。

配置は

この辺りだね。

都内の場合は、ミリ単位で厳密に配置を当たりますが、地方の場合はミリ単位より尺単位です。

尺単位は大工さんたちが

使う単位で、やや大雑把です。

「大体このあたりだね」という感じで

配置が決まります。

そして、縄張りを行います。

縄張りは非常に重要です。

「少し余裕を見る(逃げをとる)」こともある縄張り。

基本的には、申請図面通りとなるように、工務店の方々に実施していただきます。

ここは、

私の縄張りだ!

「私の縄張り」と、自己のエリアを主張することがあります。

その語源は、この「建築における配置決めの工事」からきています。

その意味では、

日常生活に馴染みがあります。

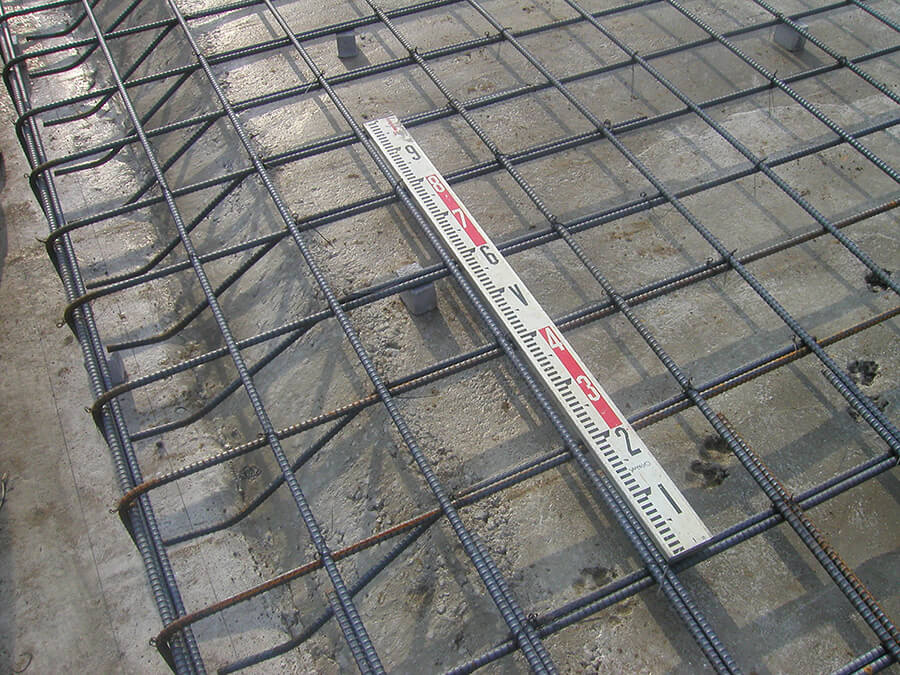

ベタ基礎と耐圧盤の施工:配筋検査

縄張り後、まずは耐圧盤の施工から始まりました。

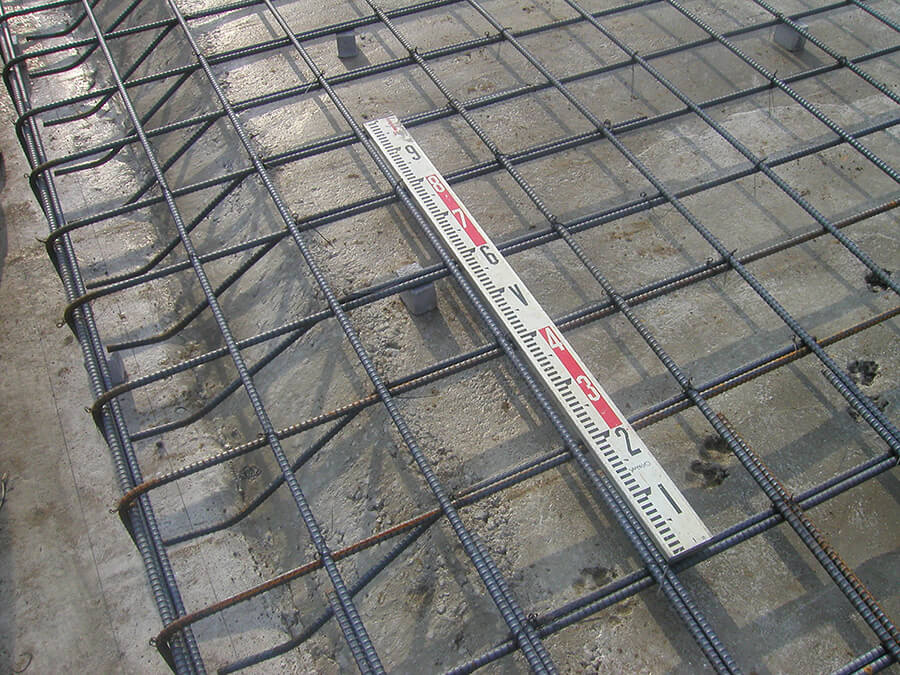

配筋が完了すると、きちんと図面通りになっているかをチェックする配筋検査です。

配筋検査は、基礎立ち上がり部分まで配筋した後に行うことが通常です。

この時は、「初めての現場監理」だったこともあり、工務店の方が、

配筋の寸法を

当たるから、見て欲しい。

せっかくなので、きちんと寸法を当たるために耐圧盤の配筋完了後にメジャーを当てていただきました。

「縦横200mmピッチ」で、綺麗に施工されているのが確認できました。

ビシッと綺麗に

配筋されています。

初めての配筋検査でした。

こうして寸法をきちんと測りながら図面と整合性を確認するのは、大きな緊張感があったものです。

次回は、配筋工事の続きです。

次回は上記リンクです。

竣工写真は、下記サイトをご覧下さい。