前回は「「恐竜の卵」のデザイン際立つ福井県立恐竜博物館〜「卵のモチーフ」が楽しい建築・子どもが楽しめるデザインの博物館・波打つガラスの壁面〜」の話でした。

「谷」に国都があった越前一乗谷:福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館

福井県立恐竜博物館を訪問した後、南に向かって一乗谷に行きました。

歴史が好きな筆者としては、この越前一乗谷には、兼ねてから訪問したいと考えていました。

なかなか機会がありませんでしたが、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館が開館した機会に訪問しました。

一乗「谷」と「谷」が地名に付くだけあり、車で恐竜博物館のあったエリアから向かうと、

Yoshitaka Uchino

Yoshitaka Uchino周囲に山が多くなり、山と山の

間の谷を走行して行くのが分かります。

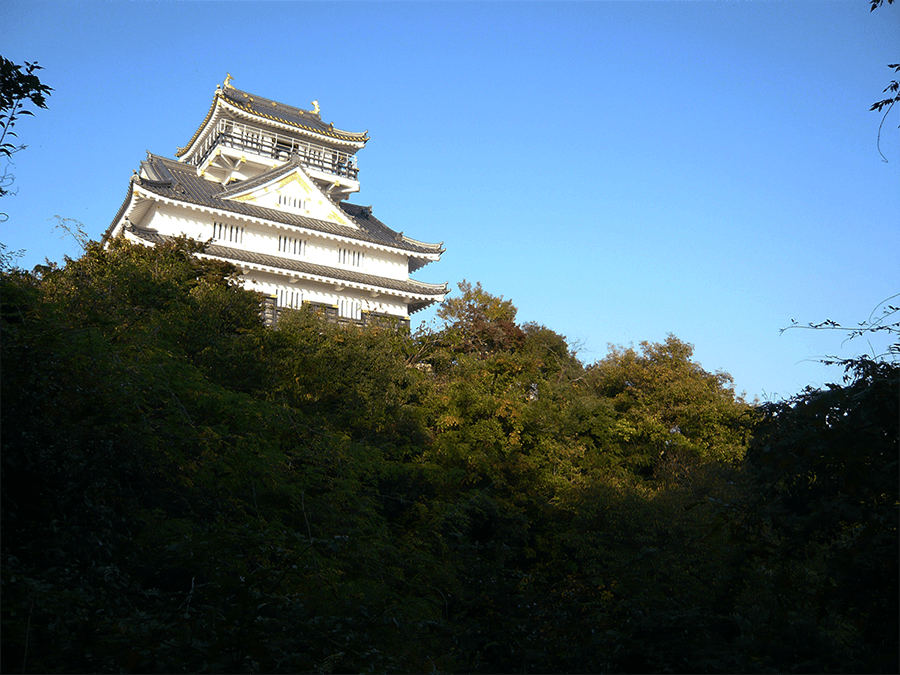

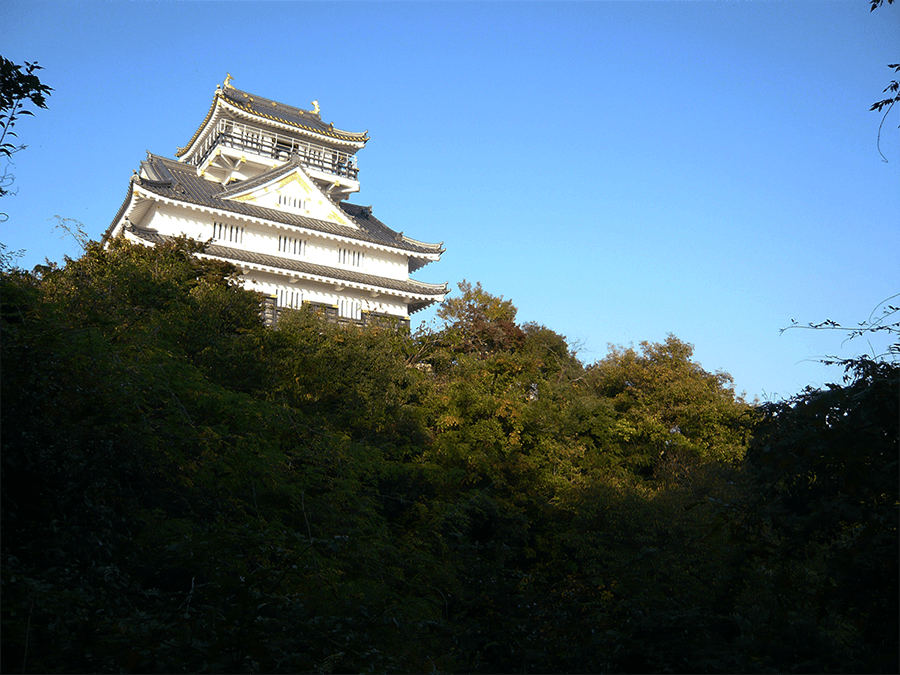

戦国時代には様々な城が築かれましたが、多くは「城」というよりも「砦」のような建物でした。

中には、岐阜城・安土城・大坂城(大阪城)のように豪華な建物があります。

それらの城は権力者の力を誇示するためでもあり、多くは山か平地に築かれました。

平地ならば良いですが、「山」に城を築くのは工事の現実として搬入等が大変そうです。(上記リンク)

比較的「谷」にあった拠点としては、武田信玄の躑躅ヶ崎館が有名です。

ところが、実は躑躅ヶ崎館周辺は、甲府では「比較的開けた平地」に建っていました。

海に面する越前国において、わざわざ「内陸の谷」に拠点を持って、繁栄した越前朝倉氏。

多くの国では「流通経路」を重視して、

海の近くに拠点を持つ傾向が強かったのです。

国の拠点・国都の設置の歴史は、様々な理由がありそうですが、訪問して現地を見ることにしました。

コンクリート打ち放しの正方形グリッドの建築

まずは、開館間もない福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館を訪問しました。

コンクリート打ち放しの正方形グリッドの建築で、明快な空間構成です。

博物館の天井懐のサイズを考えると、梁の断面は「正方形ではなく長方形」と考えますが、

梁の断面が、あたかも正方形である

かのように見せるデザインです。

かつて「豊の国情報ライブラリー」を訪問した時、正方形断面の柱・梁のグリッドに、

ある種の

崇高な建築を感じました。

この時感じた「崇高さ」は、自然の光にも秘密があります。

コンクリート打ち放しの柱・梁に自然の光が降り注いで反射していたことから、

自然の光がフワッと

砕け散って粒子になっているのを感じました。

「豊の国情報ライブラリー」の話は上記リンクで、ご紹介しています。

展示室においては、展示品の保管から自然光は忌避される傾向があるため、このような光のデザインは難しそうです。

この福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館では「展示室」というプログラムで、均等グリッドのデザインでした。

「正方形断面のグリッド」という強い空間構成は、空間を引き立たせていました。

均等グリッドの秩序が支配する展示空間:柱と展示説明の幟

この柱も梁も「正方形断面であるかのようなデザイン」は、設計者の意図が強く現れています。

柱と梁が取り合う(ぶつかる)位置は、デザインの見せ場として非常に重要です。

この正方形断面のグリッドによる空間構成は、筆者も好きです。

コンクリート打ち放しの柱が空間を強く規定し、秩序を与えます。

この「空間の秩序」は、非常に心地よいと思いますが、「展示する側」から見ると、

柱があると

展示の邪魔になるので・・・

柱は出来るだけない方が良く、

少ない方が望ましいです・・・

ネガティブな意見が強いです。

そこで、パリのポンピドーセンターのように「無柱空間」が望まれる展示室。

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館では、この「邪魔な柱」が非常にうまく展示に活用されていました。

常設展示室では、コンクリート打ち放しの柱に合わせて、幟のような展示内容の説明がありました。

コンクリート打ち放しの均等グリッドに

合わせて、展示の幟が設置されています。

そのため、均等グリッドの秩序が

展示空間にも表現されています。

そのため、展示空間が「均等グリッドの秩序の支配」を受けており、非常に分かりやすい構成です。

歴史的に「少し地味」な印象もある越前ですが、実は非常に重要な地であり続けました。

中世から近世にかけては、日本海の流通の超重要拠点でもあった越前。

その地味ながら、強力な骨太さを持ってきた越前国を表現したかのような建築でした。

ぜひ、訪問してみてください。

次回は上記リンクです。