前回は「木造建築の合理的設計とコストダウン〜茨城の家の木造軸組・デザイン性高める柱の位置と構造的合理性・広いリビングと少ない柱・有機的ヴォイドと梁〜」の話でした。

木造建築における柱の存在:空間に秩序与える柱

私たちにとって「最初の作品」である茨城の家。

この時は、3間半x4間半の広い1階のリビングに、「柱を出来るだけ少なくする」ことが求められました。

一般的には、

依頼者

依頼者柱は邪魔だから、

少ない方が良い・・・

「柱は邪魔」考えられる傾向があります。

個人邸の大規模リノベーションの作品の「大泉学園の家」。

この作品の最も大きなテーマは、「既存の柱を残す」ことを活かしたデザインです。

もともとは、キッチン・浴室・脱衣室・納戸など小さく分けられていた空間を、広くしました。

この時、もともとあった沢山の柱が空間内に登場しますが、それらの柱をデザイン化しました。

場所によっては、「半間おきに柱が露出」する空間ですが、柱が空間にリズムと秩序を与えています。

柱が空間に

リズム感を与えることを目論みました。

このように、私たちは柱を肯定的に考えますが、

この広いリビングは、

柱を少なくして欲しい・・・

茨城の家では「柱を少なくする」ことが建主の要望でした。

梁のサイズを出来るだけ揃える合理的設計

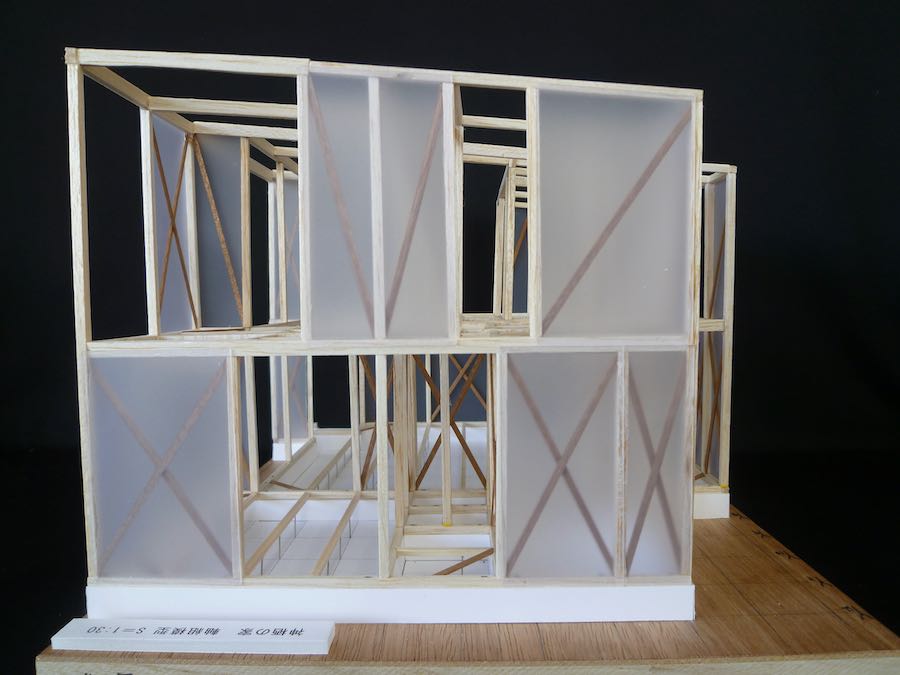

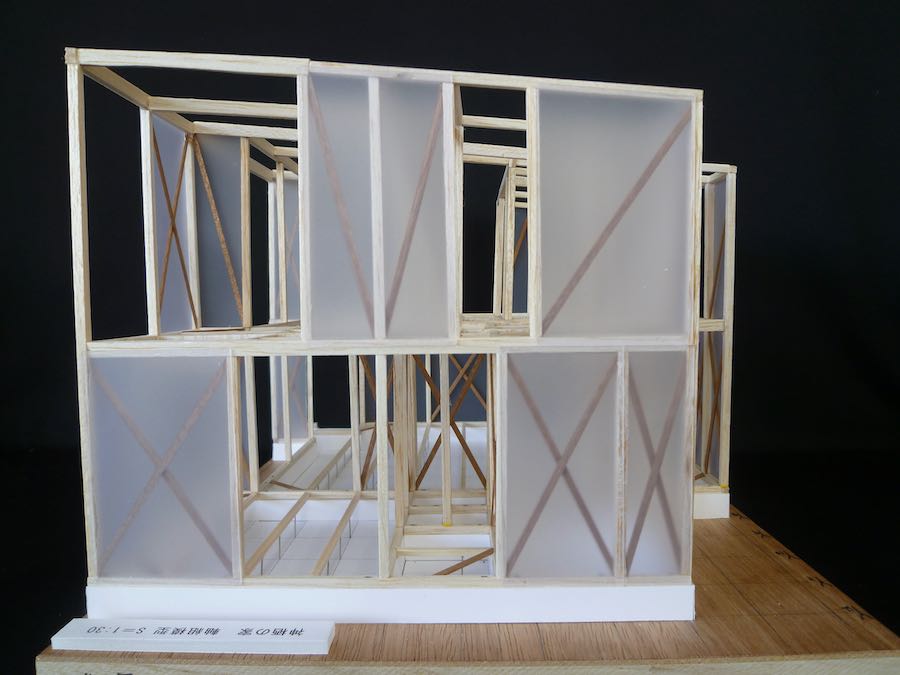

木造個人邸の柱の断面は、基本的に3寸5分角か4寸角の二種類です。

そして、柱の高さは断面的デザインにもよりますが、同じ高さの部材が多くなります。

一方で、梁はスパンによって梁の断面サイズが大きく変わり、長さも変わります。

軸組のコストは、基本的には木材の量(材積)で決まります。

梁の大きさを出来るだけ揃えた方が、コストダウンになります。

梁せいが大きな、力強い梁で支えることも

可能ですが・・・

特殊なサイズの大型の梁は

少しコストが高くなります。

さらに、最近は集成材の技術が上がり、「強度が高い」集成材によって大スパンを飛ばすことが可能です。

それらの「強度が高い」集成材は、便利ですが、コストがだいぶ上がる傾向があります。

そこで、梁の大きさを出来るだけ揃えて力の流れを分散させると、合理的な設計になります。

この広いリビングには、どうしてもどこかに柱を建てる必要がありました。

そこで、和室の一角に柱を立てて、デザイン性を高めました。

リビングの一角にある小さな和室の角の柱が、空間を柔らかく分節します。

そして、この柱によってさらに安定した構造にしました。

広いリビングだけど、柱が二本あれば、

比較的梁せい(梁の高さ)が抑えられるはず。

そうですね。これで、梁をある程度

揃えられそうです。

「構造のコア」と構造的安定性によるコストダウン

これで、少しずつ合理的な構造になってきました。

地震力をうまく受けるには、

構造のコアがあれば良いです。

構造のコアをつくって、

構造をより合理的にしよう。

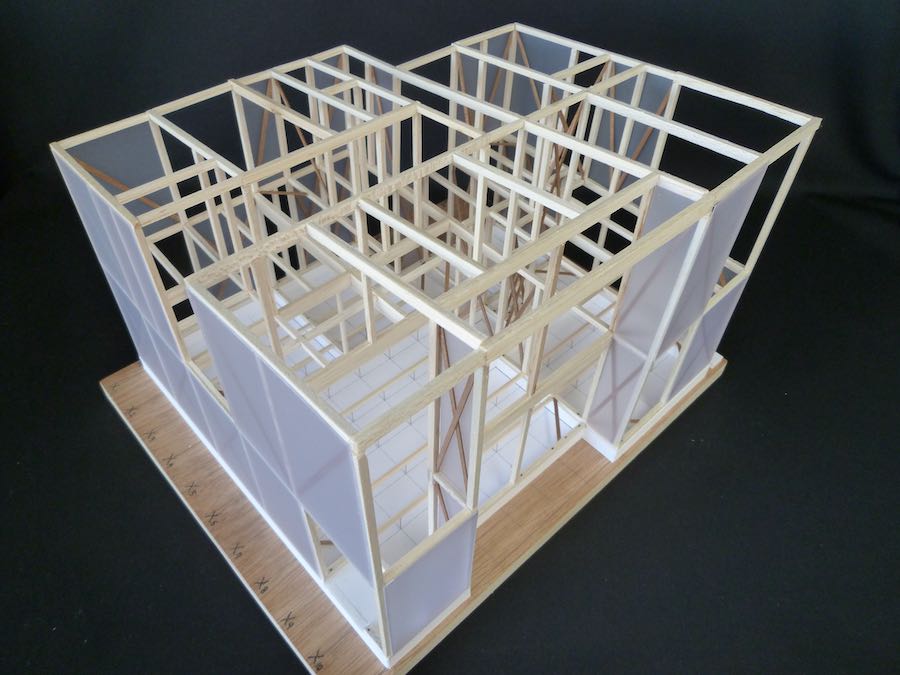

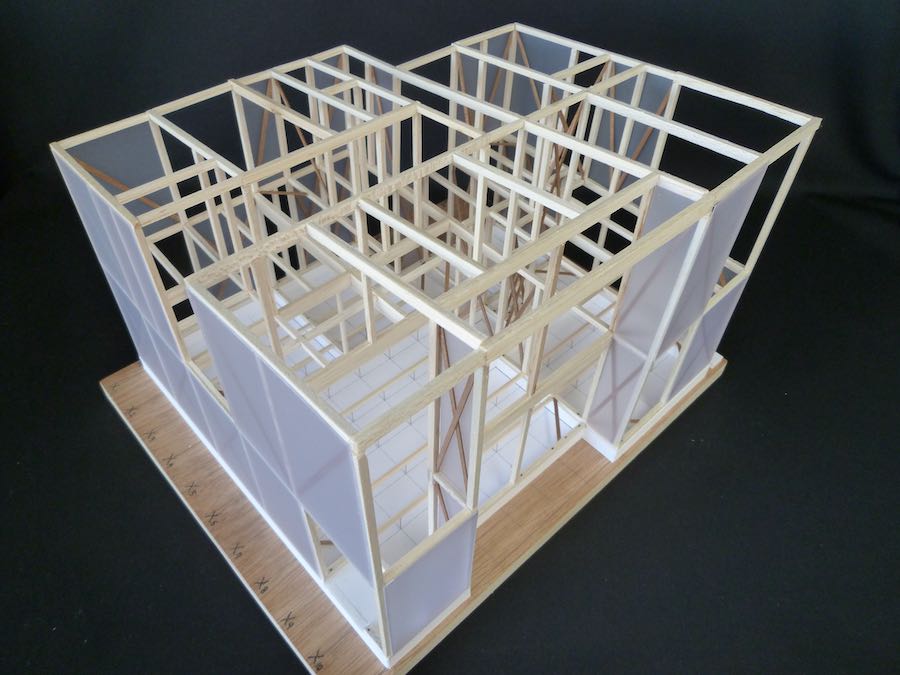

「構造のコア」は、主に鉄筋コンクリート造のオフィスビルなどで考える構造的コンセプトです。

「構造のコア」は、柱・梁・壁などを一部に集約して、がっちりした箱を作ることです。

その「がっちりした箱」によって、地震力を大きく負担します。

そして、他の構造が負担する地震力を小さくするのです。

1階の水回り部分は、

小さなスペースに分かれているので・・・

構造のコアを

作りやすいですね。

この部分周辺を構造のコアに

してください。

今回、1階の浴室・脱衣室・トイレを集約して配置し、付近に収納などを配置していました。

小さな空間なので、本来は構造の柱はそれほど必要ではありません。

この部分にあえて柱をたくさん配置して、筋交による耐震壁も作るようにしました。

この水回り部分が、ガッシリとした

コアになりそうだ。

構造のコアが決まり、さらに合理的構造になってきました。

開口・窓は「開けるところは大きく開けて、閉じるところはしっかり閉じる」デザインです。

そして、外周壁には全面的に構造用合板を貼るので、面で構造をしっかり支えます。

今回、構造のコアを1階に配置したことで、外周とコアで構造をがっちり支えるプランになりました。

これで、全体的に力の流れが分散化されて、構造的に安定化してコストダウンにつながりました。

次回は上記リンクです。