前回は「茨城の家 2〜家の工事の流れ・配筋工事〜」の話でした。

設計プロセスと模型

今回は、現場を少し離れて、設計プロセスの話です。

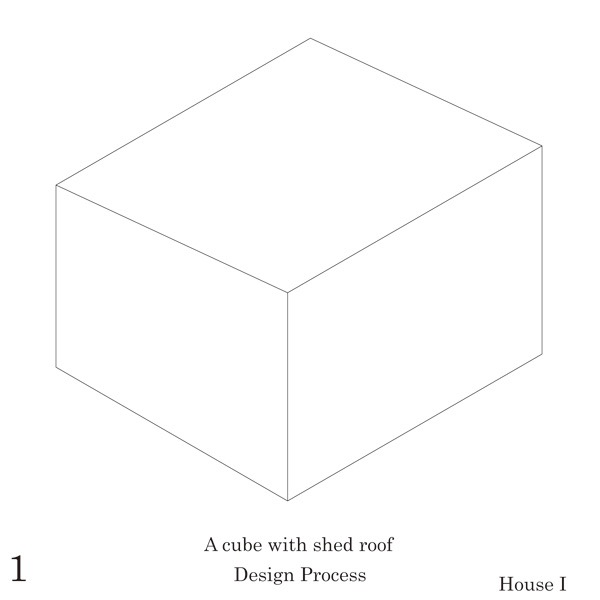

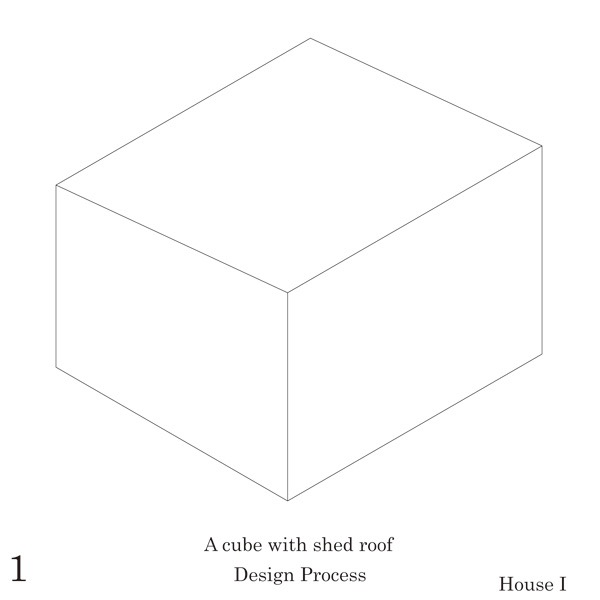

建築を設計・デザインする際は、スケッチしながら考えて、まずコンセプトを固めることが大事です。

その過程で、様々な「スタディモデル」と呼ばれるラフな模型を作って、検討を進めてゆきます。

Yoshitaka Uchino

Yoshitaka Uchino最も大事なことは、

自分の頭の中の「イメージ」です。

そのイメージが「形」となってゆくプロセスがデザインです。

そのプロセスにおいて、「明確にデザインが実現しているか?」は、模型で検証します。

あるいは「デザインがクリアになっているか?」、プロポーションの検討にも、模型は非常に大事です。

CAD図面と模型

僕の学生時代は、CADが流行り始めたころでした。

学部時代にCADで図面を描いている人がいると

おおっ!

これはすごい!

当時は、かなりの衝撃をうけたものです。

最近の建築学科の学生さんでは、信じられない話だと思います。

やはり、現実のイメージを考えたり、あれこれデザインを練るには模型が一番良いです。

模型を見ながら、

この部分は、

このようにしようかな・・・

色々と思いを膨らまして、

このヴォイドを少し

広げると面白いかな・・・

空間を思い浮かべながら、変更したりします。

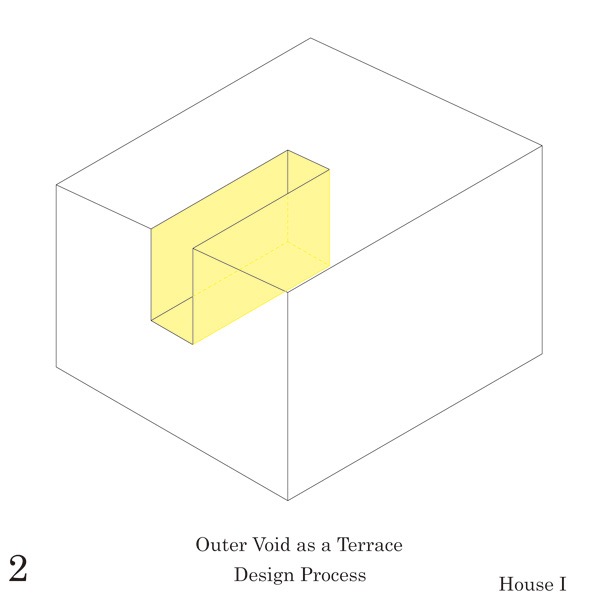

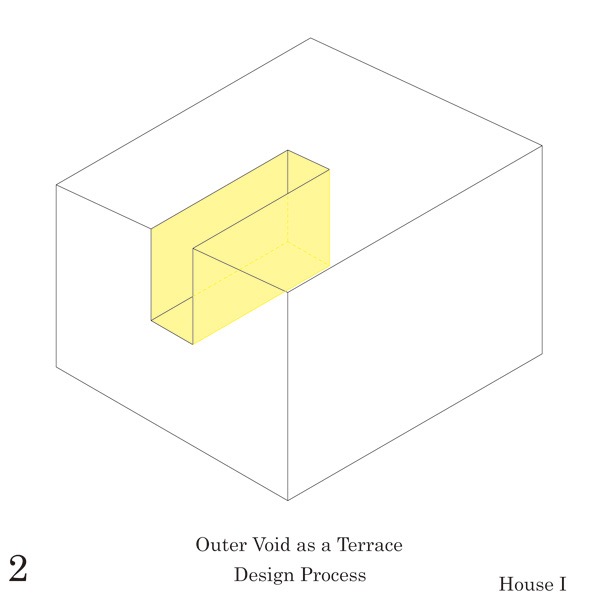

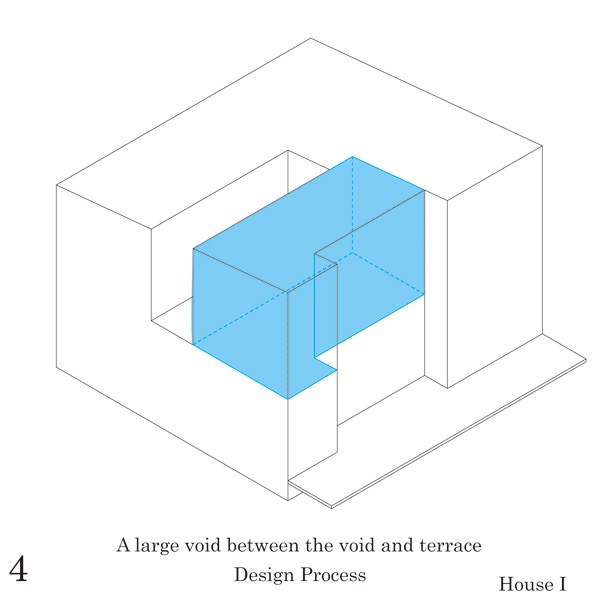

茨城の家の最も重要なコンセプトである「外部ヴォイド」は、最初のイメージです。

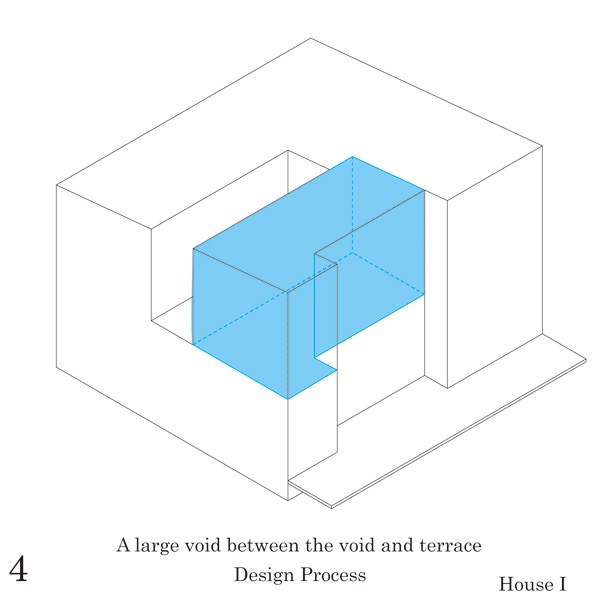

この外部ヴォイドに対する「内部ヴォイドのデザイン」は様々考えました。

模型をカッターなどで、

直接加工したり・・・

模型の向きを

変えたりして、考えました。

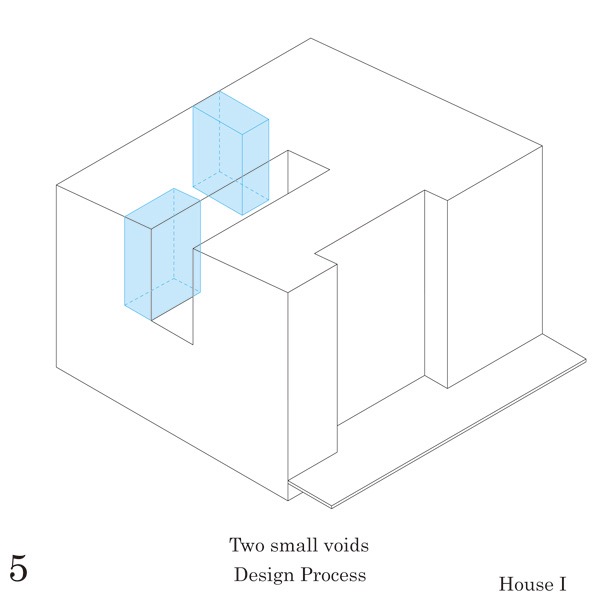

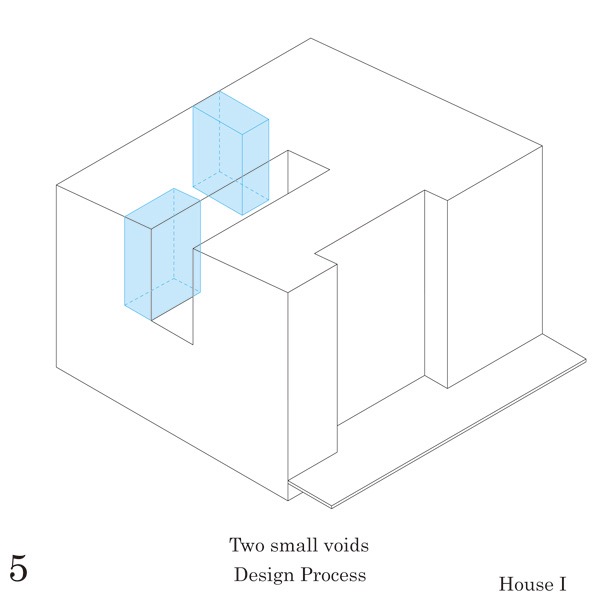

そして、「大きなヴォイド」と「小さなヴォイド」は、模型を作りながら生まれたデザインです。

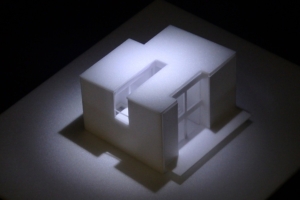

模型に光を当てて考える

茨城の家では「内外の複数のヴォイドにより、様々な自然光を取り込む」ことがコンセプトでした。

そこで、実際に模型に光を当てて、様々考えながら設計を進めました。

光の感じやプロポーションは、模型である程度検証できています。

うん。

イメージしている感じだ・・・

南側からの「強い光」と北側の「安定した柔らかな光」が、空間に光の揺らぎを与えます。

模型に光を当てて、色々と考えていました。

北側の光が思いのほか、

綺麗であったのに感動しました。

「北側の光」は「明るくない印象」が一般的かもしれません。

実は、北側の自然の光は、安定したフワッとした柔らかな光で「優しい光」です。

夜景のイメージ

「大きなガラスブロックから差し込む自然の光と様々な光の交錯」がテーマの茨城の家。

夜は、反転して室内の照明の光が発光し、都市を照らし出します。

そのイメージを模型で検討するために、周囲を暗くして、照明の光を模型に当てました。

実際の建築の夜景の

イメージがよく分かります。

この様に、設計を検討する際には欠かせない存在であり、非常に重要な模型。

スタディ模型でデザインを決定したら、建主にお見せするために、丁寧に作成した模型を作成することがあります。

次回は上記リンクです。

竣工写真は、下記サイトをご覧下さい。