前回は「戸建住宅リノベーション階段の位置変更と構造〜跳ね出し階段とベンチ・シンプルな木の跳ねだし階段・てこの原理〜」の話でした。

リノベーションの現場塗装とサンプル:サンプルを見て検討

いよいよ内部造作工事が、本格化します。

今回は、塗装の話です。

本来、塗装は工程の最後です。

工事中に塗装すると「工事中に汚れてしまう」可能性があることが、最も大きな理由です。

さらに、様々な器具等があると「塗装工事を実施しにくい」状況だからです。

デザインコンセプトのテーマとなる梁の仕上げは、重要なポイントです。

梁と柱を、建主希望の「黒に近い茶色」で塗装することになりました。

Yoshitaka Uchino

Yoshitaka Uchino古民家の古色の

イメージですね。

「塗装は最後」が基本ですが、棟梁と相談して工程の段取り上、梁だけ早めに塗装します。

塗装する時は、カタログだけでなく、必ず実物のサンプルを取ります。

印刷物と実物では、見え方が違います。

やはり実際の色は「見て確認する」ことを、

おすすめします。

各メーカーは設計者や工務店の依頼で、実物サンプル作成の対応をしてくれます。

この建築の施工においては、オスモに依頼して8種類の「濃い茶色」のサンプルを用意しました。

オスモの担当者に相談したら、

多めにサンプル作成して

お送りします!

とても嬉しい対応をして頂きました。

そして、木材に8種類塗装したサンプルを送ってくれました。

写真はそのうち、4種類の塗装のサンプルです。

こうして実物で見てみると、写真で見ているのとは全く違うイメージになります。

サンプルを建主にもご覧いただき、最終決定しました。

このプロセスでオスモの担当者に相談したら、

木によって少しテクスチャーが異なるので、

僕が、現場行って試し塗りします。

なんと担当者の方が、現場に来て「試し塗り」してくれることになりました。

さらに、

無料で

対応させていただきます!

このように「リアルな実際の試し塗り」を積極的に、無償で対応いただけるのは、

本当に

嬉しいことです。

建主との打ち合わせ:梁にサンプル塗装して比較

現地の梁にも、サンプルから絞った3種類の塗装を少しずつ試し塗りしました。

この色が

デザインに合いそうだ・・・

そして、建主にも現場でご覧いただいて、

この色で

いかがでしょうか。

僕たちが一番オススメな色を推薦しました。

そうねえ・・・

この色もいいし・・・

うん。確かに、

オススメの、この色がいいわ。

最終的に、僕たち推薦の色で塗装の色が最終決定しました。

手間がかかりますが、こうして実際の見え方を塗装前に確認して頂ければ、建主も満足です。

僕たち設計者からしても、最終イメージを固めながら進めてゆけます。

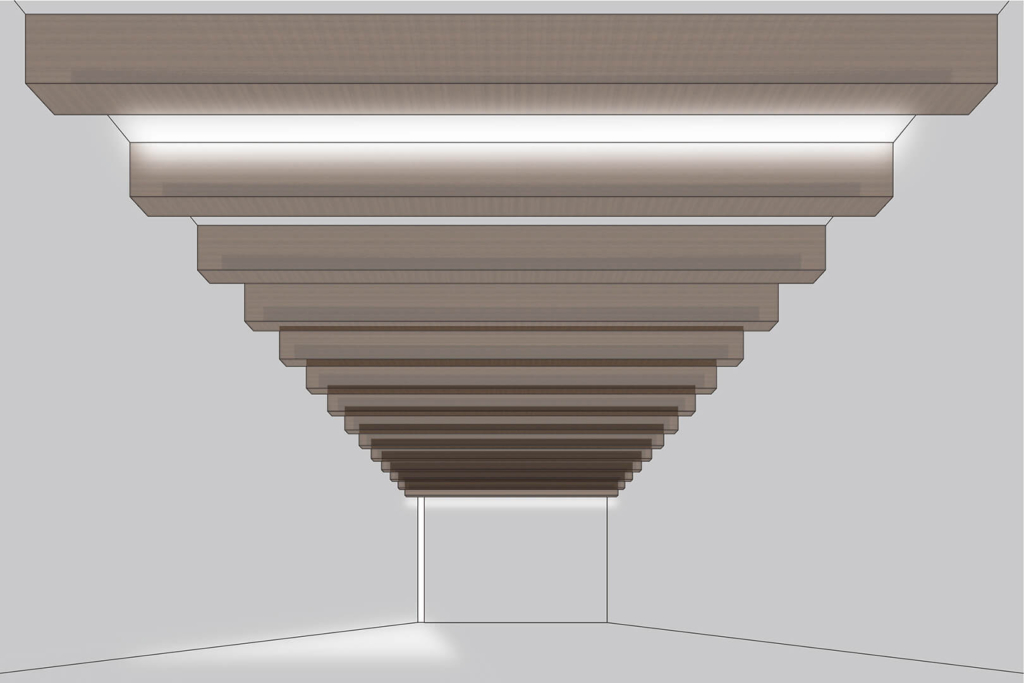

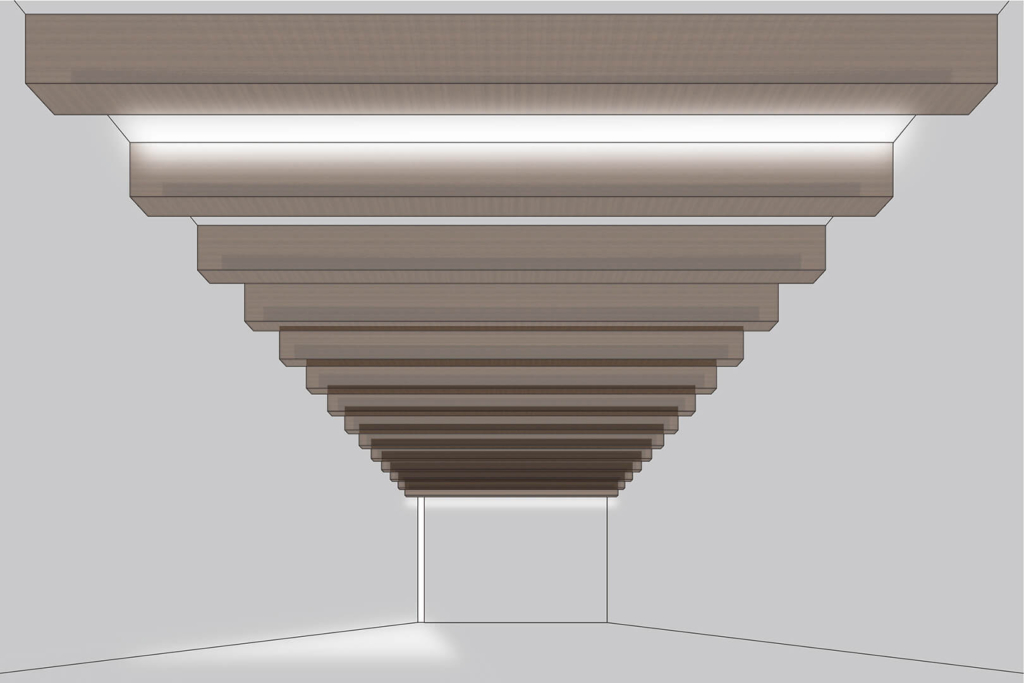

そして、梁の塗装が完了しました。

古い木材と新しい木材の対話

最終イメージに、一気に近づきました。

スリット窓の光もイメージ通り「光をすくい取っている」のが確認できました。

リノベーションの際には、既存の柱や梁は出来るだけ使うようにしています。

昔の家は真壁造りが多いので、柱も梁も欠き取られていることが多いですが、それもまた風情です。

既存の建築に対する敬意をもって、

出来るだけ既存の構造は活かします。

「あるもの活かして、ないものつくる」

ですね。

腐食してしまったり、どうしても構造体力上問題がありそうな場合は、交換して新たな柱や梁にすることもあります。

「古い木材と

新しい木材の対話」です。

階段脇の既存の柱は、大きな問題もなく比較的綺麗だったので、そのまま使います。

現在の木造新築では、乾燥材が一般的です。

角柱に背割れ(写真で垂直に欠き取られている部分)を入れることは、ほとんどありません。

昔は、構造材に乾燥材を用いることが少なかったです。

そのため、施工後に少しずつ乾燥が進んだ際、柱が反ってしまうことがありました。

その対策として、柱が反ったりすることがないように「背割れ」を入れていることが多いです。

今では丸柱等を除いて、ほとんど見かけることのない背割れ。

この「柱の背割れ」は、古い木造住宅ではよく見かけることがあります。

それもまた風情ですし、

リノベーションらしいですね。

次回は、跳ねだし階段を作る話です。

次回は上記リンクです。

竣工写真は、下記サイトをご覧下さい。