前回は「木造戸建住宅の工事の流れ〜手間がかかる無垢材の施工・多様性ある自然素材・無垢フローリング床材工事〜」の話でした。

電気式床暖房設置工事

二階から順に、ナラ無垢フローリングを貼ってゆきます。

一階には、リビングを中心に床暖房を設置することにしました。

床暖房は電気式・ガス式などいくつかのタイプがありますが、電気式をおすすめしています。

電気式は、ガスや温水式のタイプと比較して施工後の事故が少ないからです。

ランニングコストが高めなのが気になりますが、最近の電気式床暖房は、様々な工夫がされています。

Yoshitaka Uchino

Yoshitaka Uchinoランニングコストの低減が、

図られています。

オンとオフを制御する創意工夫:設備とランニングコスト

茨城の家で採用した電気式床暖房は、創意工夫ある製品を選びました。

「電気のオンオフを適切に制御して、暖かさを持続させながら、ランニングコストを抑える」画期的な製品です。

こちらの製品の良いところは、使用する電気容量が小さいため、家全体のアンペア数も抑えることが出来ます。

そして、電気の基本料金は、かなり抑えられます。

電気式床暖房は、フィルムタイプの非常に薄型です。

そこで、クッションとなる下地をまず組みます。

そして、隣り合う部分に熱を通しやすいフィルムを貼ります。

最後に最も大事な電気式床暖房の薄いパネルを敷き詰めて完了です。

この上に、ナラの無垢フローリングを貼ってゆきます。

丁寧な施工と材料のグレード

無垢材だと床暖房で反ってしまう可能性があるので、「床暖対応の無垢材」が販売されています。

最近は技術が進んで、床暖対応・非対応の無垢材で、それほど大きくコストが変わりません。

茨城の家を工事した2004年は、床暖対応・非対応の無垢材で、大きな違いがありました。

当時は、床暖対応の無垢材が、

非常に高価だったです。

試みに、「床暖対応の無垢材フローリング」のコストを聞いてみると、

床暖対応の

無垢材の単価は〜万円程度です。

そんなに

高いんだ・・・

驚いてしまうほど、「床暖対応」の無垢フローリングは高価でした。

そこで、建設会社の担当者と相談した上で、建主には「床暖非対応の通常品」での施工を進めました。

その結果、コストを考えて「通常品で施工」となりました。

材料の仕様・グレードは抑えて、「丁寧な施工」をしていただくことになりました。

もちろん「反ってしまう可能性がある」ことは了承いただきました。

建設会社には、「ビスも多め」として頂き丁寧に施工していただきました。

念入りに施工したから、

少なくとも10年は大丈夫だよ!

その結果、築17年ほど経過した今でも、「目立つほどの反りがない」状態です。

現場の職人さんたちに

感謝ですね。

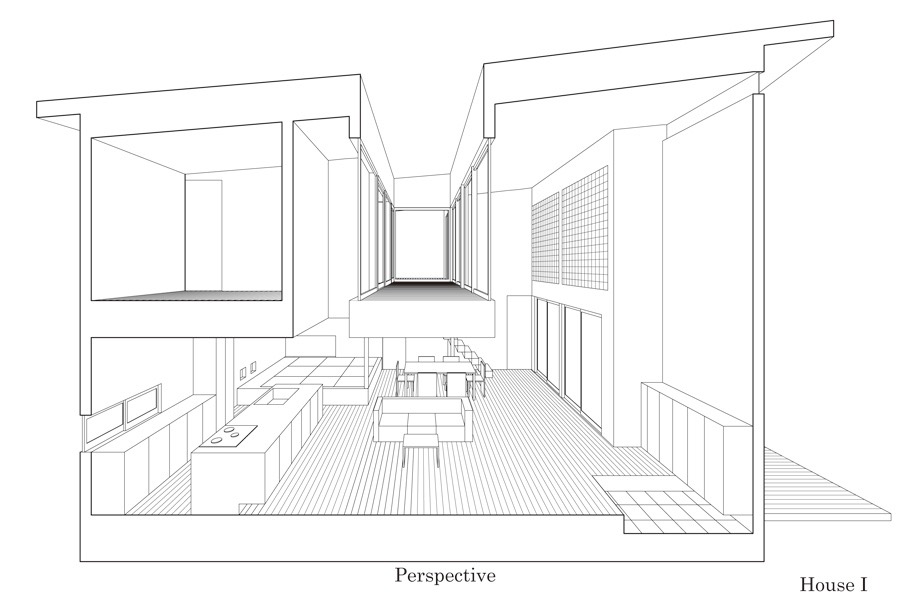

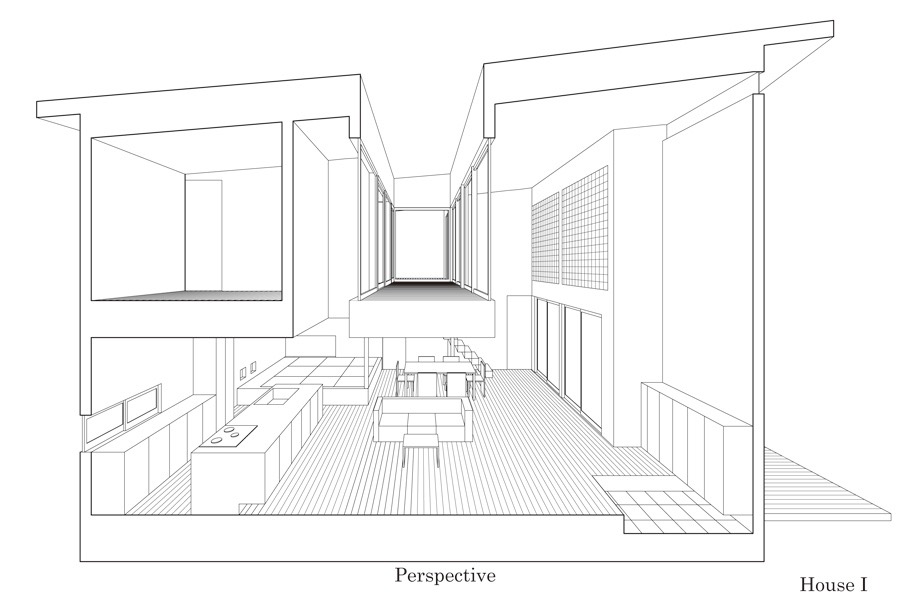

施工したガラスブロックを透過する自然の光が美しいです。

次回は上記リンクです。

竣工写真は、下記サイトをご覧下さい。