前回は「沖縄戦の巨大な爪痕が感じられる旧海軍司令部壕〜日本に強い多様性をもたらしている沖縄・実は広い日本の国土〜」の話でした。

第二次世界大戦の最終決戦「沖縄戦」:琉球王朝から沖縄県への歴史

第二次世界大戦末期に、沖縄や硫黄島で壮絶な戦闘がありました。

現代では、義務教育で「戦前」と教わる1945年以前の日本は、大日本帝国という別の国家でした。

第二次世界大戦は、日本国内では太平洋戦争と呼ぶことが多いです。

実際には、中国や東南アジアなどでも広大な戦線を張っていました。

そのため、「アジア太平洋戦争」という呼ぶ方もいらっしゃいます。

一般的には「太平洋戦争」の呼称が多いとですが、これは「日米戦争中心だった」のが理由です。

現在では、リゾート地として日本国内で最も人気がある南国・沖縄。

実際には、沖縄は明治初期までは独立国であった歴史があり、日本と中国に両属していました。

独立国であった沖縄の琉球王朝に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

第二次世界大戦では、当時の大日本帝国が米国中心とする連合軍にジリジリと押されました。

そして、最後にドイツ帝国同様に「内地(本国)での最終決戦」が間近に控えていました。

沖縄は「内地最終決戦の魁」として、米軍と死闘を繰り広げたのでした。

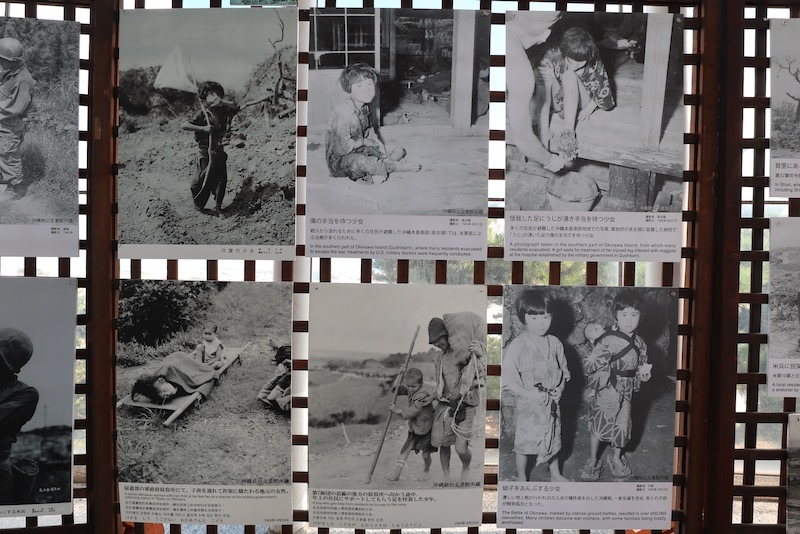

軍人のみならず、沖縄の一般人を多数巻き込み、多くの方が命を落とした凄惨な戦いだった沖縄戦。

その記念碑とともに、当時沖縄で最後まで戦った海軍の旧海軍司令部壕を訪問しました。

楕円形の建物の内部に入り、地下にゆくと、旧海軍司令部壕へ至る入り口があります。

その入り口からは、深い深い地下へゆく階段があります。

ほぼ人力の壮大な土木工事:「工事すること」の意義

階段を降りると、細い通路が多数延びている地下壕の世界が広がります。

第二次世界大戦では、米国の科学技術力は日本を遥かに上回っていました。

ブルドーザーなどで飛行場などを建設した米国に対して、ブルドーザーがなかった日本。

日本軍は、軍事基地をツルハシで一生懸命作りました。

そして、この「ツルハシ中心の工事」で、この広大な地下壕を掘り抜いたのでした。

ツルハシで掘った痕跡が至る所に見られ、部分的にコンクリートや鉄骨で補強されています。

建築工事の領域を超えて、土木工事の領域ですが、これだけの工事を人力で行った事実に驚きを感じます。

現代では、建築工事・土木工事ともに機械による工事が大きく広がりました。

最近では、AIなどを利用した「合理化した機械・システム」による工事も現実となりました。

戦争という異常事態であり、現代との比較は極めて困難ですが、「ほとんど人力の壮大な土木工事」です。

Yoshitaka Uchino

Yoshitaka Uchino時代も状況も全く

違うとは言え・・・

これだけの空間を

人力で作るとは・・・

戦争という歴史の重みとともに、「工事すること」の意義を改めて考えさせられる空間です。

那覇空港から、車で10分ほどにある旧海軍司令部壕。

歴史好きの方は勿論、建築・土木関係者の方も、ぜひ足を運んで下さい。