前回は「落ち着いた日本文化が感じられる旧安田庭園〜墨田区の「横綱」の地名・池の静かな水面に映える樹木・視線を落として見える風景〜」の話でした。

川に背を向ける貧相な都市空間:優美な旧安田庭園

両国駅付近の旧安田庭園を訪問しました。

名前の通り、安田財閥が整備した庭園であり、優美な日本庭園です。

亀や鳥もいる、のどかな庭園では、大人も子どもも楽しめる貴重な都市空間です。

旧安田庭園は、かつては隅田川の水を引き入れて、潮の干潮によって変化する景観だったようです。

「潮入り池泉廻遊式庭園」と呼ばれる形式で、

Yoshitaka Uchino

Yoshitaka Uchino隅田川の水を引き入れて、

「潮の干潮で変化」するのは雄大です。

今は、すぐ近くの隅田川との接続はなくなっていて、かつての庭園の方が遥かに良かったことになります。

この点を考えると、現代の都市空間は江戸時代の都市空間よりも劣る点があるとも言えます。

旧安田庭園を後にして、隅田川に向かいました。

上には高速道路の高架があり、景観は良くないですが、さらに気になったのは、大きな壁でした。

道路からは、隅田川が全く見えません。

少し階段を上がって、隅田川の付近にゆくと、広大な隅田川が見えます。

このコンクリートの壁は治水対策かもしれませんが、これほど高い必要はないと考えます。

そもそも、隅田川のレベルは道路レベルよりも、かなり低いので、氾濫して川から水が溢れる危険性は低いです。

隅田川を楽しむボートもあり、川の上を遊覧して楽しむ光景も見受けられました。

この光景は、隅田川の近くに降りれば見られますが、すぐ近くの道路からは一切見えない状況です。

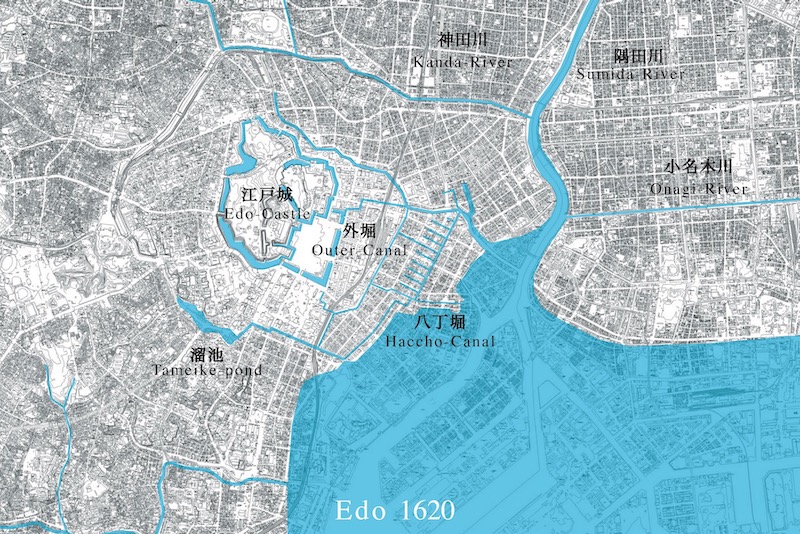

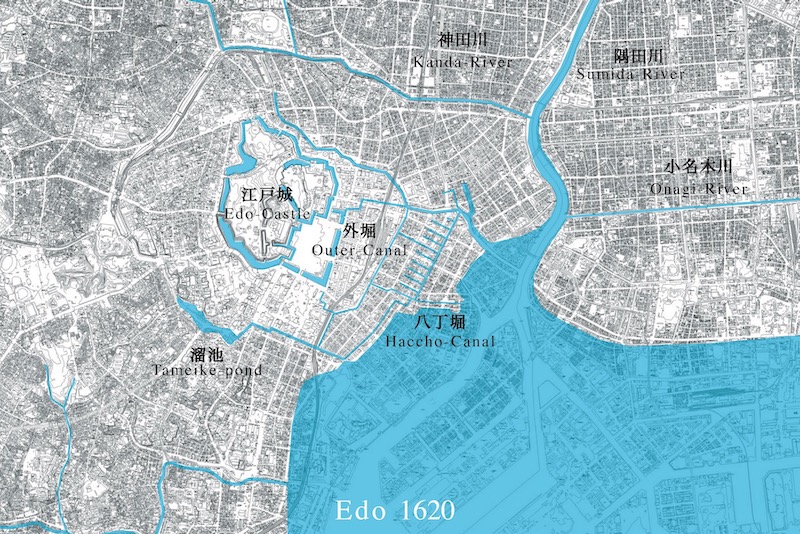

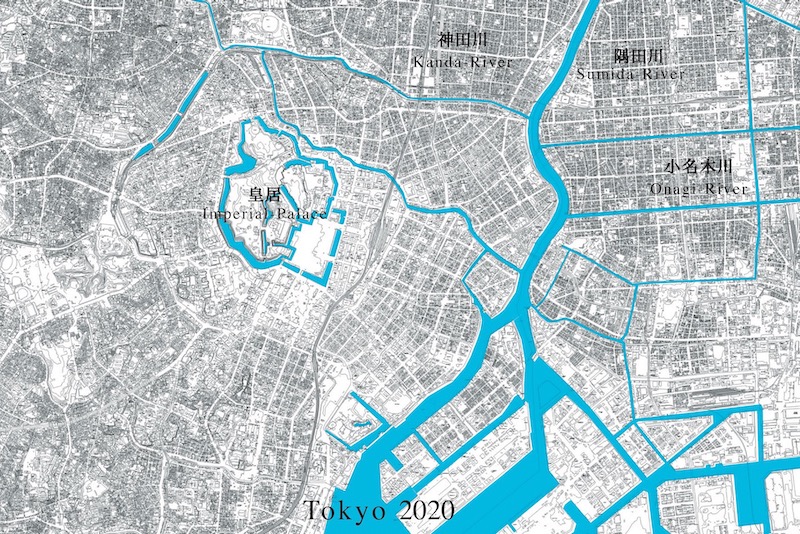

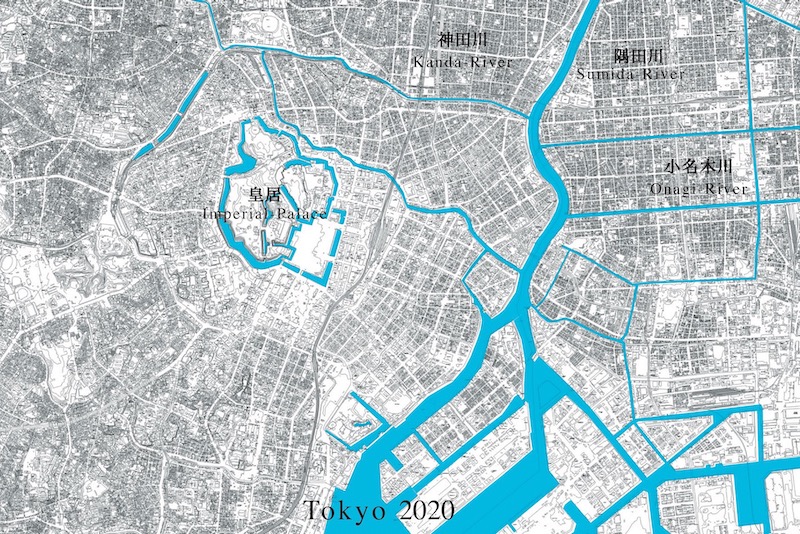

かつては「水の都市」だった江戸→東京

かつて、江戸と呼ばれていた東京は、昔は「水の都市」でした。

主に1600年代前半に、徳川幕府によって大きく都市構造が作られ、多数の川が流れていました。

現代、溜池山王と呼ばれる地区は、文字通り「溜池があった」地区です。

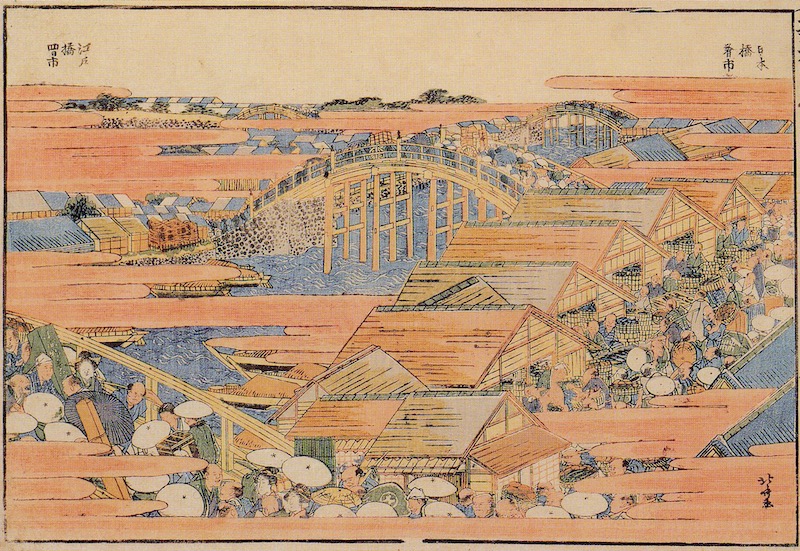

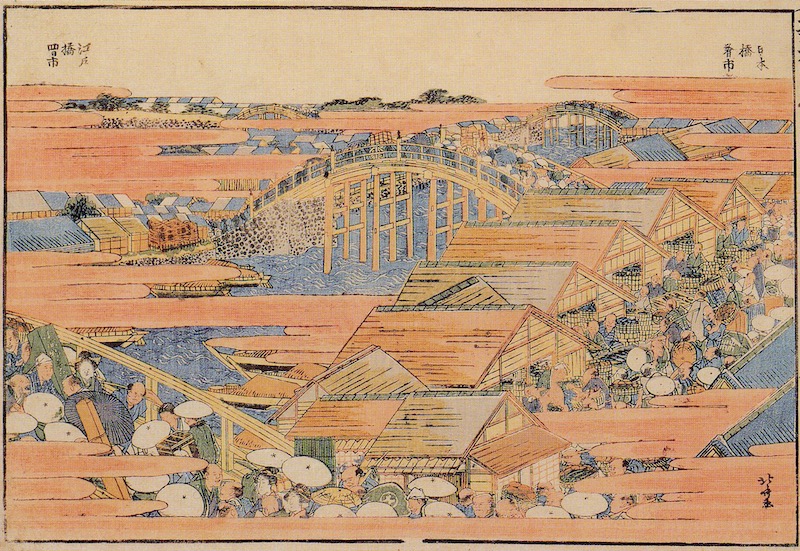

歌川広重や葛飾北斎の浮世絵では、隅田川などの河川が多数描かれています。

江戸は「河川と融合する水に親しんでいた都市」だったのでした。

江戸の中の河川が重要だったのは、水運が「物流の根幹」であったことも重要です。

現在の中央区付近には、多数の堀割が整備され、水運によって食料などを輸送していました。

当時の大坂(大阪は昔は大坂と表記)などから、多数の物が江戸湾に運ばれました。

そして、江戸湾からは、網の目のように張り巡らされた河川や堀割で、物流が成立していました。

浮世絵では、多少の誇張があると思われますが、河川付近が民衆の文化と生活の中心でした。

そして、高度成長期などに多数の埋め立て等を行い、現代の東京の都市の姿が生まれました。

江戸時代よりはるかに便利になった、現代の都市・東京。

物流は、ほとんどがトラックや電車となり、船による物流が東京内を巡ることはなくなりました。

そのため、江戸時代と比較すると、「河川の重要度が劇的に下がった」かつての江戸。

旧安田庭園の「隅田川を引き入れた潮入り池泉廻遊式庭園」もなくなりました。

そして、上述の通り、河川と都市をコンクリートの壁が引き裂いている都市空間となりました。

「ボートに乗って楽しむ」か「河川のすぐ近くを散策」などは可能ですが、

「河川と親しむ都市空間」とは

到底言えないと考えます。

治水対策も大事ですが、日常の河川空間を再生することは、今後の東京の街づくりに不可欠です。

ぜひ、東京都には「河川空間の再生」を本気で考えてほしいと思います。