前回は「美しい街づくりと電柱〜増加している日本の都市の電柱・建築の外観イメージを破壊する電柱と電線〜」の話でした。

景観や建築の外観を損ねる電柱と電線:電柱と電線による見栄えダウン

日本の街中には、電柱と電線が多数見受けられます。

電線には鳥たちが止まりやすいので、「鳥が止まるのを防ぐ」ための「鳥よけ」が付いていることもあります。

この場合、ただでさえ「景観に悪い」電線は「電線の存在が強調される」ことにつながり、

Yoshitaka Uchino

Yoshitaka Uchino鳥よけによって、

黒い電線が強化され、景観を悪くします。

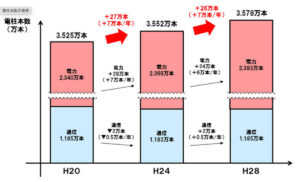

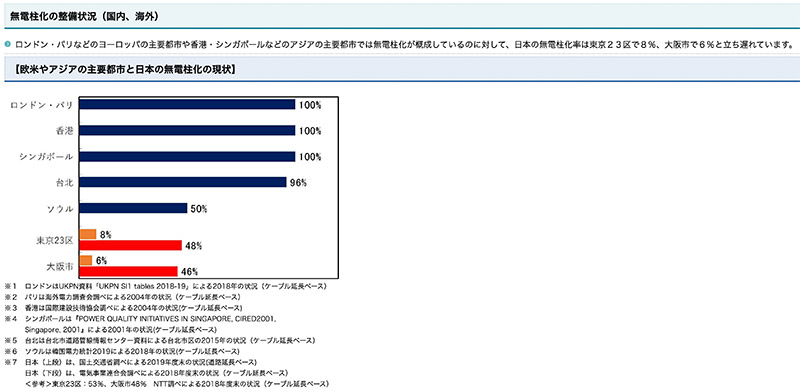

近年、東京などでは電線の地中化が進められていますが、進行は遅いです。

欧州の都市では、「電柱や電線がほとんどない」印象が強いですが、実は台北やソウルも無電柱化率が高いです。

東京や大阪の

「無電柱化率」の低さが際立っています。

都市に建築を設計する時、敷地周辺の状況を調査することが、設計者として極めて大事です。

設計着手前の現地調査に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

現地調査の際には、道路や隣地の状況を細かくチェックし、周辺環境を念頭に入れて設計します。

その際、電柱のことは多少は気になりますが、大きな要素になることは少ないです。

そして、完成して竣工写真を撮影するときに、

「あの電柱や電線がなければ良いのに」と

思うことがあります。

「電柱や電線を考慮する設計」も考えられなくはないですが、それよりも重要なことが多数あります。

上の豊島の家は、商店街に建築されたこともあり、多数の電線が見えています。

このように、経過や建築の外観を大きく損ねるのが電柱と電線です。

「無電柱化」の強力推進と地震国日本における防災計画

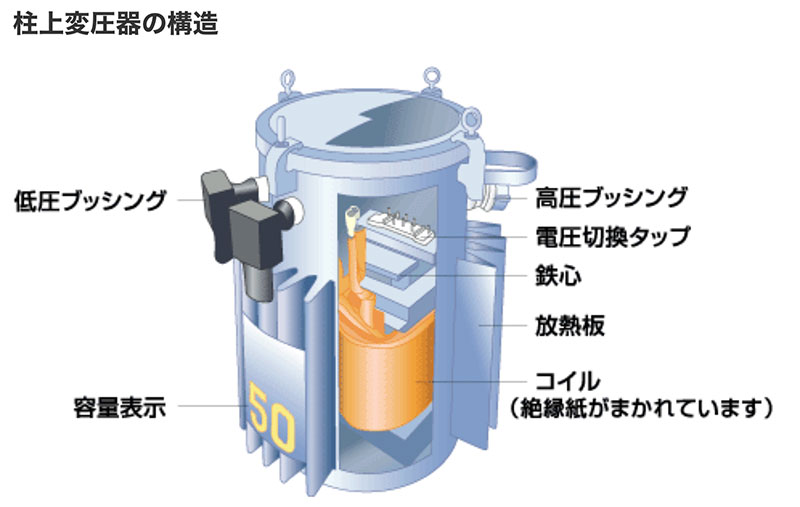

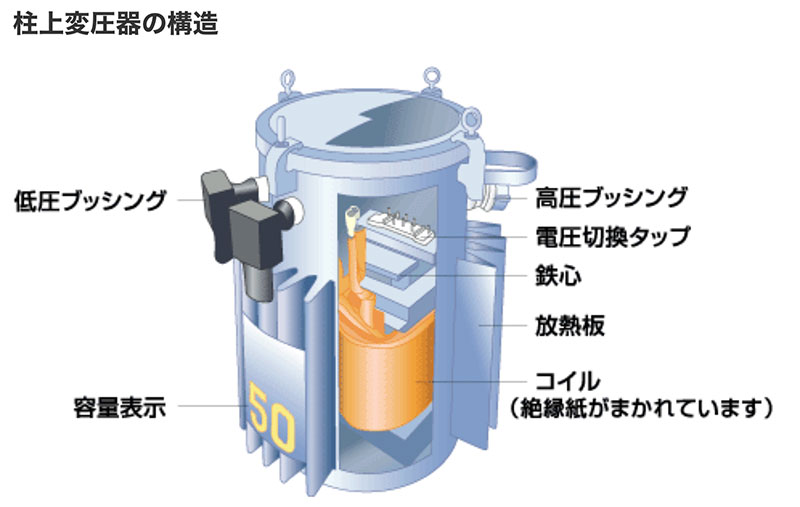

ただでさえ、「景観に大ダメージを与える」電柱と電線ですが、上に柱上トランスが乗っていることがあります。

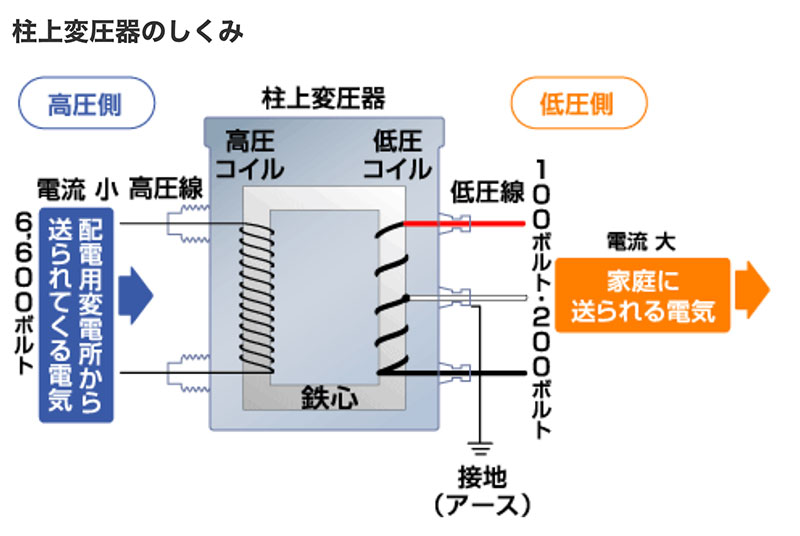

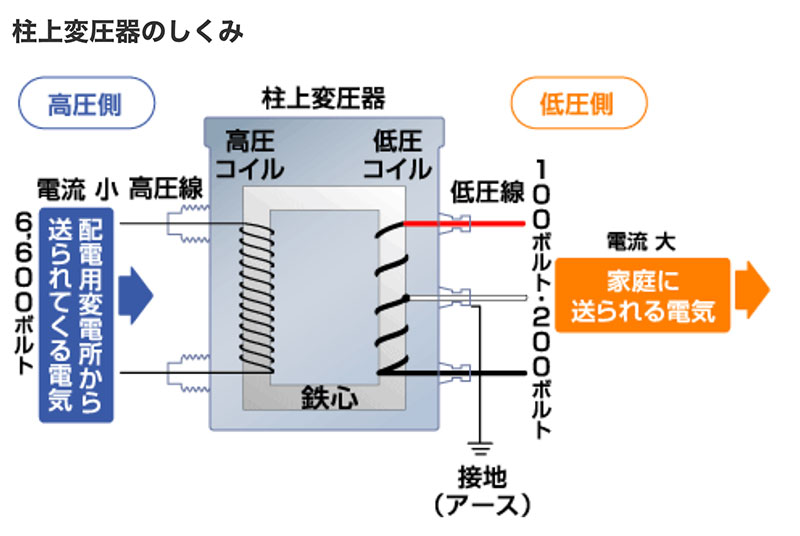

このトランスは、「高圧電流を家庭用などの低圧電流に変圧するため」の変圧器が入っています。

送電の効率を上げるためには、どうしても高圧にする必要があります。

そのため、発電所からは、かなり高い電圧が送られます。

そのため、「どうしても必要なもの」が柱状トランスですが、

電柱の上のトランスは、

誰が見ても醜い存在です。

柱上トランスには様々な物が入っており、おそらくメーカーの方々は、

なんとか小さくする工夫を

したが、これが最小限・・・

出来るだけ小さく、軽量にするように考えて設計されているはずです。

発電所や変電所からは6,600ボルトもの超高圧電流として送られてきます。

そして、それを柱状変圧器が100ボルト、200ボルトに変圧しています。

この意味では、「都市に不可欠な存在」が柱上トランスですが、

もう少し工夫して、

下部に設置して欲しいです。

無電柱化が進んでいるエリアでは、柱状トランスは路上の箱に収められていることが多いです。

電柱・電線も柱上トランスも、景観が悪いだけでなく、「落下したら危険」です。

| 年 | 地震名 |

| 1995 | 阪神淡路大震災 |

| 2011 | 東日本大震災 |

| 2016 | 熊本地震 |

| 2024 | 能登半島地震 |

「超地震国」とも言える日本では、近年大地震が頻発しています。

今年2025年は、阪神淡路大震災から、ちょうど30年です。

この阪神淡路大震災勃発のとき、筆者は高校2年生でしたが、あまりの惨事に「驚きを超えた」のを覚えています。

この後、2011年の東日本大震災があり、その後も熊本地震、能登半島地震と続いています。

この流れでゆくと、2030年頃までには少なくとも、熊本地震クラスの地震が起こる確率が高いです。

地震の際には、電柱・電線・柱上トランスは大変危険なので、早期に少なくする必要があります。

防災は、建築や土木で出来ることは限られているので、この「無電柱化」は強く推進すべきです。

官民あげて、「無電柱化の大プロジェクト」を推進して欲しいと思います。