前回は「擬洋風建築の旧開智学校〜急いで建築された「学校建築の魁」・典型的な「中廊下」型の校舎建築・淡い光の道空間〜」の話でした。

最先端のエコ建築だった旧開智学校

1876年に完成し、「学校建築の魁」となった旧開智学校。

その内部空間は典型的な中廊下式で、ところどころに自然光が優しく入る過ごしやすい道空間です。

筆者が通っていた公立小学校の学校建築は、片廊下式のプランでした。

多くの小学校においては、片廊下式プランで、教室の反対側には比較的大きな窓があることが多いです。

旧開智学校の外観は、いかにも擬似洋風建築で、内部の落ち着いた洋式建築とは趣が異なります。

内部には、旧開智学校の詳細な模型が展示されています。

母屋を組んで、大きな屋根を作り出している木造建築の様子がよく分かります。

明治になって、すぐ建築された旧開智学校では、様々な部材が使われています。

旧開智学校

旧開智学校廃仏毀釈により、

廃寺となった寺院や空き家など・・・

使用されていなかった地域の建物は

擬洋風建築の建設にはよく利用されました。

当時、廃止された寺や空き家などの材料を使って建築された旧開智学校は、当時最先端のエコ建築でした。

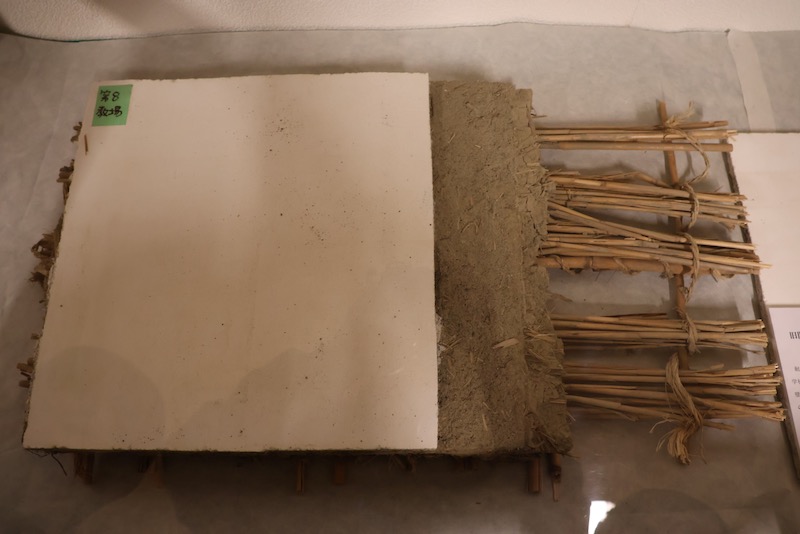

そして、上の写真のように、壁面は昔ながらの伝統工法で作られました。

「精神は西洋」で「構法は日本の伝統建築」:藁と土壁と漆喰塗装

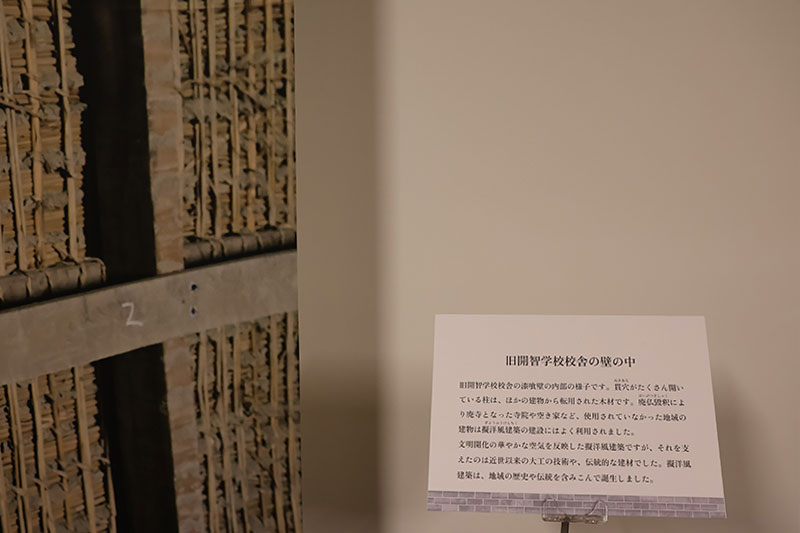

壁面内部の作りに関しては、上のように当時のままの壁面が展示されています。

耐震改修の際に、一部の壁面を改修し、古い壁面を保存しています。

藁を敷き詰めて、藁と藁の間に土を詰めた土壁で、表面は漆喰で仕上げています。

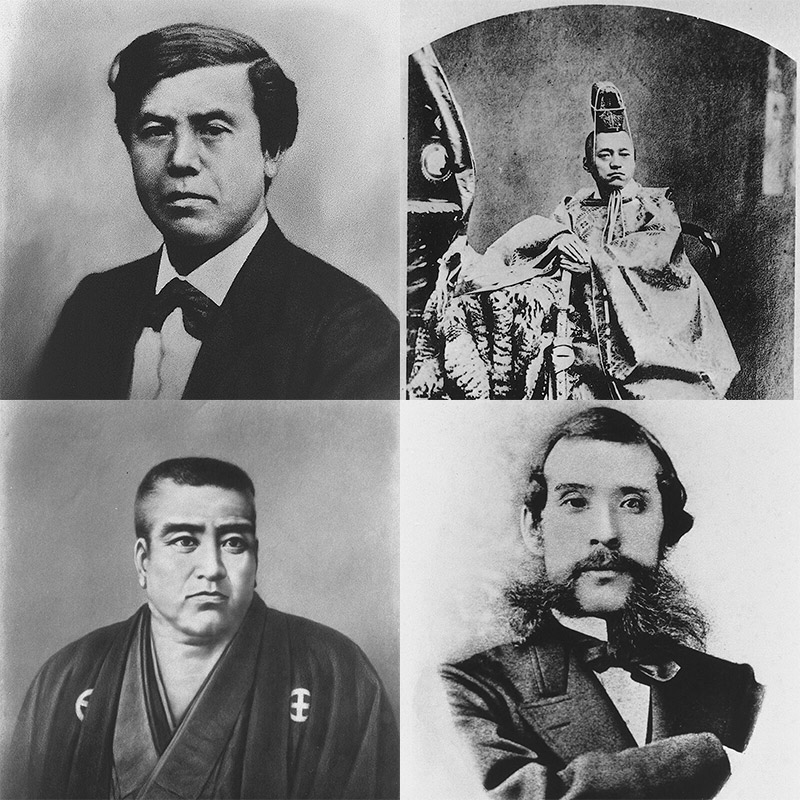

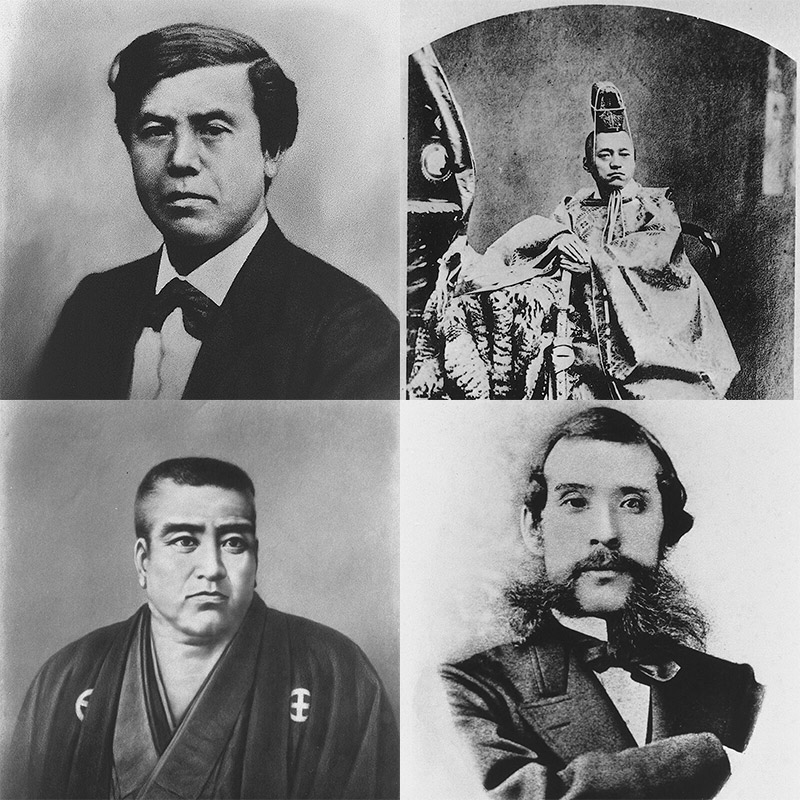

1868年の明治維新以降は、「日本の伝統を捨てて西洋化」のような政策を猛烈に推進した明治新政府。

廃仏毀釈は、神道への一本化もありましたが、「急速すぎる西洋化」の一つの側面でした。

その中、擬洋風建築として建築された旧開智学校ですが、構法は「昔ながらの日本の木造建築」そのものです。

かつては、大工が図面を引いていた日本では、海外のように建築家が「存在しなかった」特殊な国でした。

海外では早くから、アーキテクト(建築家)とビルダー(建設業者)が分業しましたが、日本では一本化でした。

そのため、図面を描くのは「作る側の視点」であることが多かったのが、江戸時代までの日本の建築業界でした。

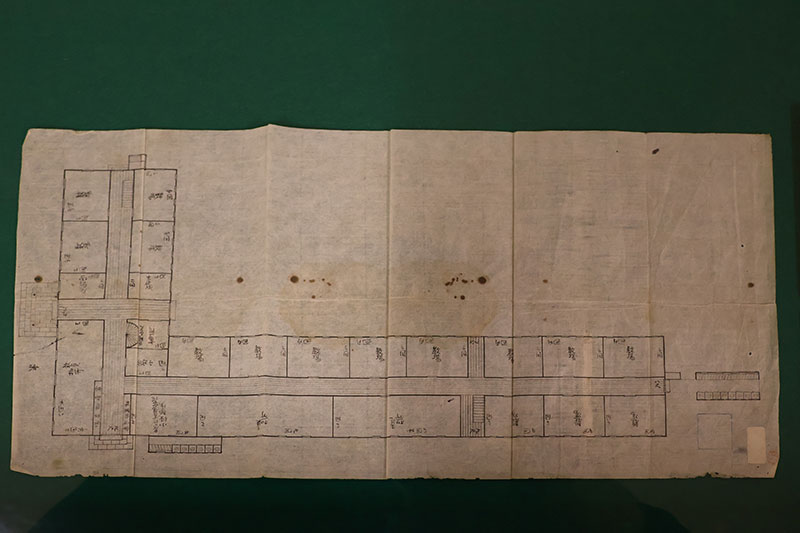

その中、上のプランは、西洋のアーキテクト的発想が強く滲み出ていると考えます。

昔ながらの日本の木造建築の壁の構法によって、下地から5回も塗り重ねられた塗装によって作られた壁面。

下塗りから中塗り、そして上塗りまで丁寧に行われました。

「精神は西洋」であっても、「構法は伝統建築」であった旧開智学校。

ぜひ、訪問してみてください。