前回は「街にそびえ立つシンボル・小田原城〜天守閣へのヴィスタと街づくり・構造ではなく化粧材の「表層的な仕上げ」の石たち〜」の話でした。

擬洋風建築の旧開智学校:急いで建築された「学校建築の魁」

先日、長野県松本市を訪問した際、開智小学校を訪問しました。

擬洋風建築の代表として名高い開智小学校は、建築学科の学生が建築史を学ぶ際に必ず登場します。

明治時代に、一気に「西欧化の推進」というよりも「日本の文化と歴史をかなぐり捨てて、超欧化爆走」した日本。

当時は、大日本帝国という国名でした。

江戸時代までは、西洋のような学校制度が確立されてなく、

明治新政府

明治新政府寺子屋も良い面があるが、

遥かに進んだ西洋の教育をするのだ!

教育制度を確立して、

学校制度をつくるのだ!

一気に、西洋風の学校制度を確立したのが明治新政府でした。

そして、それまでの日本の建築にはなかった「学校」という新たな施設が日本中に作られました。

「施設を建築する」には相応の時間と費用がかかるため、

当面は、藩校や寺子屋の

施設を学校に転用するのだ!

藩校や寺子屋を転用することも多かった中、松本では、

せっかく新たな時代となり、

新たな教育を子どもたちにするのだ!

そのためには、学校を

新たに建築することは必須だ!

新たな教育のための空間として、「学校建築は必須」と考えた松本の市民たち。

そして、1868年に明治維新、1872年に学制改革を成し遂げた明治新政府。

そして、旧開智学校は1876年に完成し、「学校建築の魁」となりました。

典型的な「中廊下」型の校舎建築:淡い光の道空間

現在の旧開智学校は、既存の開智学校を出来るだけ保存した上で、耐震補強が施されています。

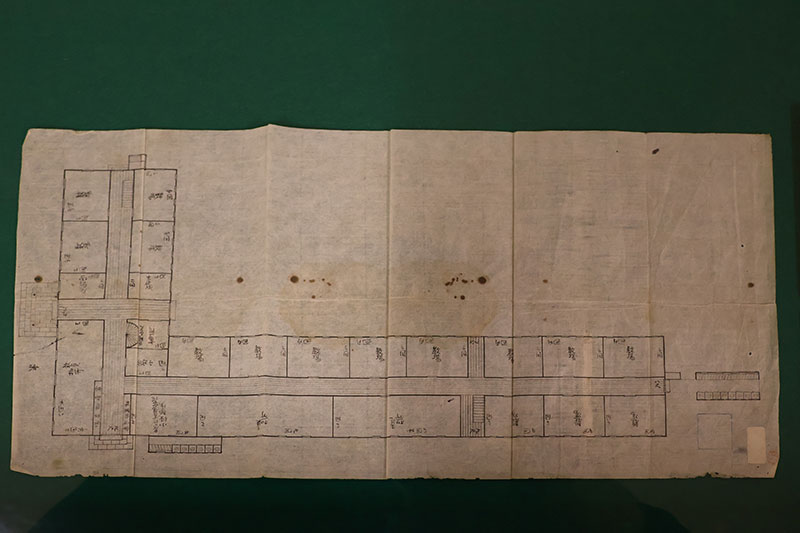

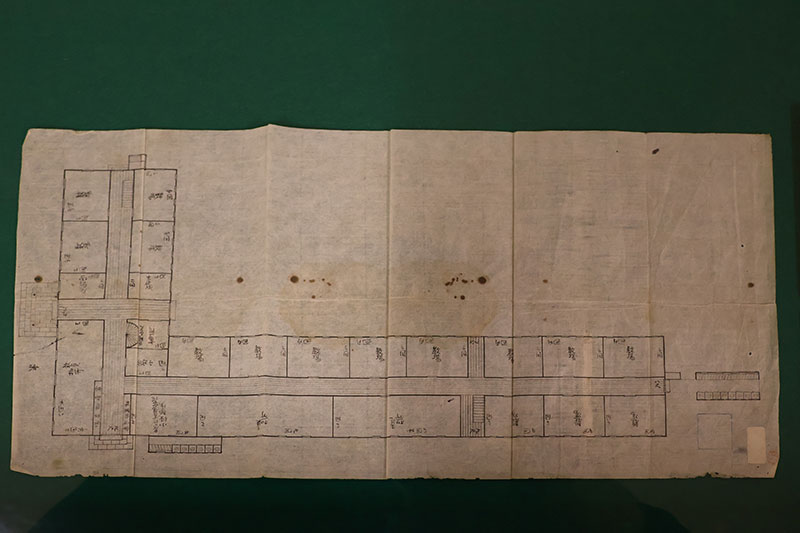

上の写真は、旧開智学校が建築された際の平面図です。

いかにも昔の平面図であり、整然としたグリッド上に壁面が作られています。

その一方で、廊下の一部が「間崩れ」しているようにも見受けられる部分もあるのが特徴です。

典型的な中廊下の学校建築である旧開智学校。

現在の集合住宅・マンション、あるいはホテルにおいても、「中廊下型式」はよく見受けられます。

「中廊下」形式は、効率よく様々な部屋や住戸を収められますが、

「自然光が少なく寂しい」空間に

なる傾向があります。

旧開智学校では、上の写真の通り、淡い自然光が適度に入っていて、居心地良い道空間となっています。

次回も、旧開智学校の内部を歩いてみます。