前回は「京と大坂に睨みを効かせた巨城・彦根城〜歩くと広く感じられる城内・戦国の香りを残した道空間・徳川幕府の中核井伊家〜」の話でした。

雄大な彦根城本丸の木造建築:「別格の井伊」を具現化した無骨な柱と梁

比較的広い彦根城の城内を歩いて、本丸に到達しました。

・姫路城(兵庫県姫路市)

・彦根城(滋賀県彦根市)

・犬山城(愛知県犬山市)

・松江城(島根県松江市)

・松本城(長野県松本市)

・丸亀城(香川県丸亀市)

・丸岡城(福井県坂井市)

・宇和島城(愛媛県宇和島市)

・備中松山城(岡山県高梁市)

・高知城(高知県高知市)

・弘前城(青森県弘前市)

・松山城(愛媛県松山市)

日本に12しかない「「現存12天守」の一つである彦根城。

徳川四天王の一人であった井伊直政が初代彦根藩主で、江戸時代を通じて特等席に座り続けたのが井伊家です。

日本人A

日本人A〜と〜と〜は

〜の御三家ね!

現代でも「特別な3人」や「格式が高い3つの学校」を御三家と呼ぶ風習があります。

この「御三家」は「徳川御三家」が語源であり、御三家は諸大名とは別格でした。

井伊は御三家ではありませんが、「御三家に準じる家格」として江戸時代を生き抜きました。

天守閣内部に入ると、無骨な木造の梁が見えてきました。

現代建築では製材されて「長方形断面」となることが多い梁は、当時は「そのままの形」で使われていました。

製材された形状の梁もあり、「これぞ木造建築!」と感じられる雄大で無骨な空間です。

「別格の井伊」を具現化したような柱・梁の空間です。

梁と梁が交差して、立体状に組まれています。

これらの接合は多くは継手仕口で作られており、釘などは「ない」か少ないと思われます。

しっかりと合理的に

組まれている構造です。

現代の建築設計のように「構造計算」は出来なかった当時は、大工たちの経験と勘で建築されました。

曲がった木材がもたらす躍動感

なかには、上の写真のように「躍動しているよう」にも感じられる木製の梁がありました。

湾曲した木の特性を活かした

デザインです。

おそらく、当時はデザイン・意匠的発想よりも、構造的な合理性を優先したと思われます。

柱は曲がっているわけにはいかないので、

真っ直ぐな木材は

出来るだけ柱に使って・・・

少し曲がっていたり、湾曲した

木材は梁にしよう・・・

このように当時の大工が考え、「曲がっている木材」が梁として使われたのでしょう。

周囲を加工しているとは言え、木の形をそのまま構造材としている梁をみると、

事前にある程度形状を

測定して、簡単な図を作成して工事したのか?

あるいは、曲がった梁は

現場調整して、接合していったのか?

実際、どのように工事がされたのかは不明ですが、おそらく「現場調整」の割合が高かったように思われます。

現代は、3D-CADなどでいかなる形状のデザインも可能ですが、当時の大工たちの能力は素晴らしいです。

断面の大きさや形状が似ている曲がった梁が組み上げられ、その上部は製材された木で屋根が組まれていました。

梁の上に梁が乗り、その上にさらに梁が乗っている構造です。

ここは少しスパン(当時は別称)が

飛んでいるから・・・

このように梁同士を重ねて

組めば、しっかりする!

このように立体的思考で、大工は工事を進めたと思われます。

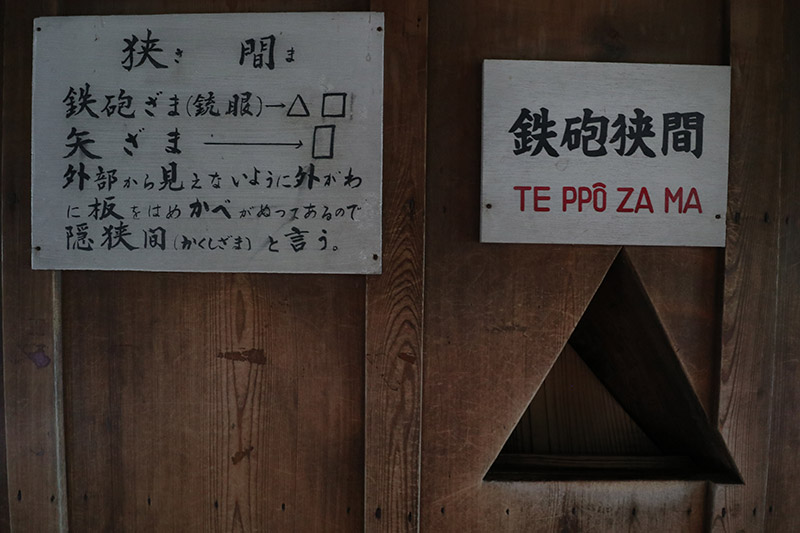

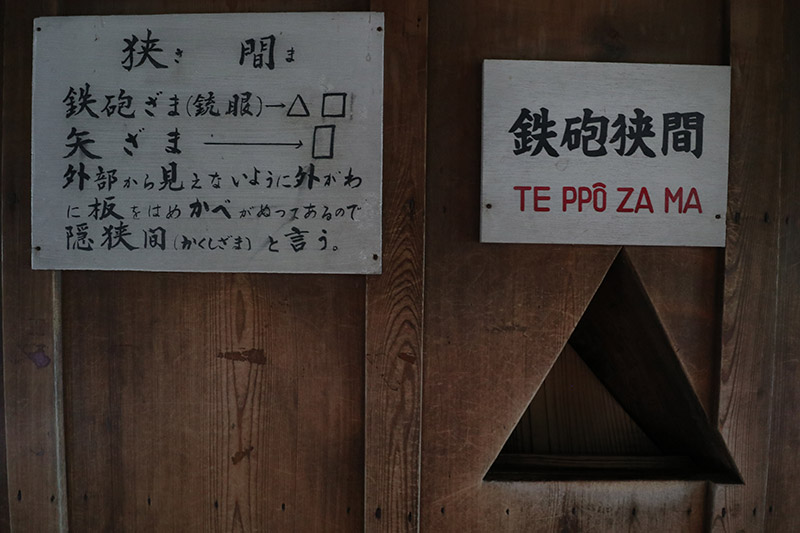

「戦うこと」を念頭に置いていた城郭建築では、籠城戦の際に鉄砲を打ち出す鉄砲狭間もあります。

戦国期には鉄砲だけではなく、大砲も登場していたので、「大砲にも耐えられる建築」が求められていました。

頑丈な構造を見ると、「敵の様々な攻撃に耐える」という設計思想も感じられました。

当時の大工たちの設計思想が、とても良く分かる彦根城の訪問でした。

純粋に建築だけでも大いに楽しめますので、ぜひ彦根城を訪問してみてください。