前回は「最先端のエコ建築だった旧開智学校〜「精神は西洋」で「構法は日本の伝統建築」・藁と土壁と漆喰塗装〜」の話でした。

塔屋がシンボルの旧開智学校:「木造特有のしなやかさ」を持つ軸組建築

「擬洋風建築の走り」と言われ、1876年に完成し、「学校建築の魁」となった旧開智学校。

現在、訪問することが出来る旧開智学校は、大規模なリノベーションを経ています。

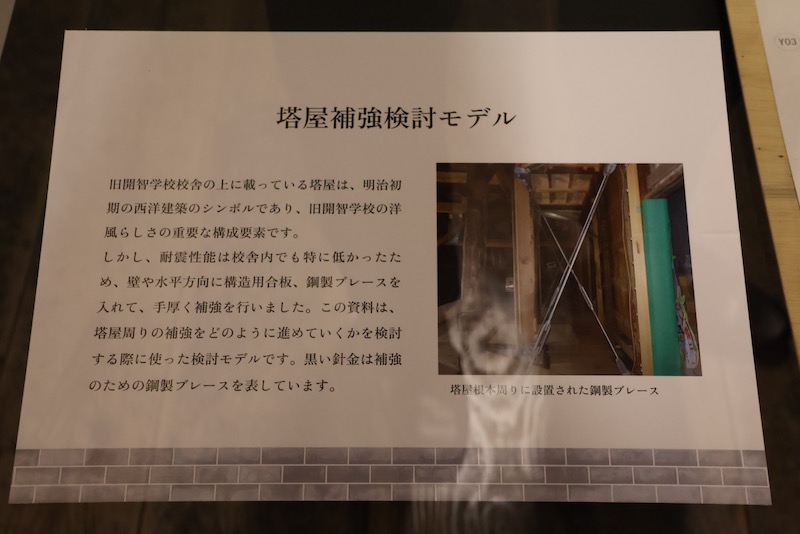

外観の骨格をなしていた塔屋は、明治初期の西洋建築・擬洋風建築のシンボルでした。

この旧開智学校では、大々的に塔屋が取り入れられ、塔屋がある・ないでは外観は大違いです。

適度に手を加えられながら、現在も生きている日本古来の木造軸組工法。

これらの木造建築は、現代の建築基準法に合わせるとNGとなってしまいます。

その一方で、「木造らしい、木特有のしなやかさ」で持ち続けているのが、これらの古来の木造建築です。

旧開智学校においては、補強のために大規模なブレース等が必要でした。

木造におけるスチールブレース:構造デザインと合理性

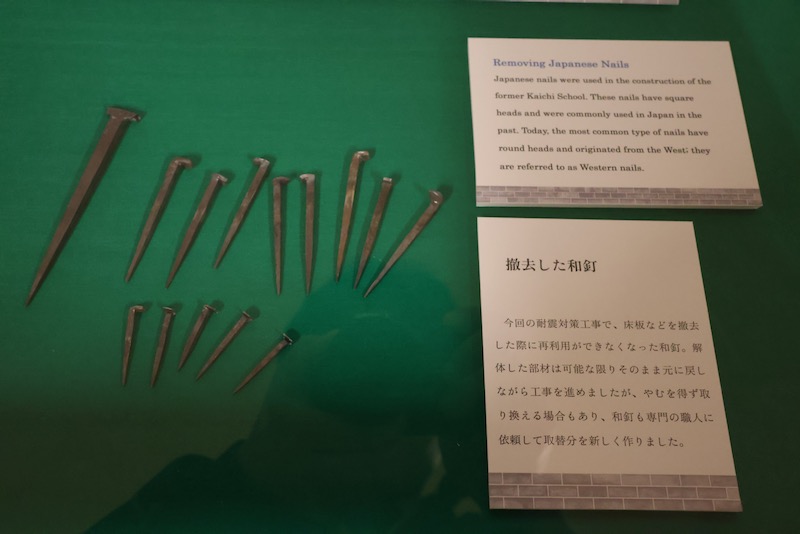

かつての旧開智学校で使用されていた「和釘」は、ほぼ全てが撤去されました。

現代では、ほとんど見ることがない和釘。

現代の建築現場で使用される釘とは、全く違った形状で、ある意味で味があります。

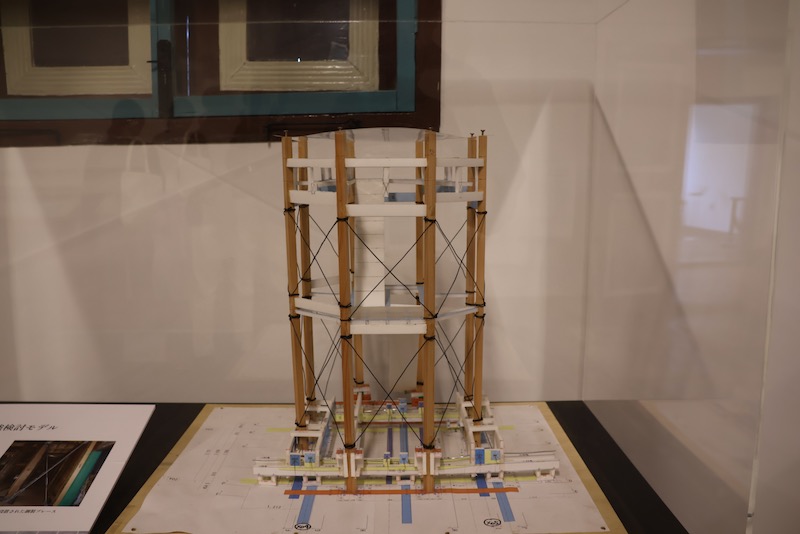

塔屋の耐震補強の模型が展示されていました。

純粋な木造に、スチールのブレースを入れるのは、理念からもデザインからも非常に難しいことです。

現代の木造建築において、木造建築にスチールブレースが醜く入っている建築をよく見かけますが、

Yoshitaka Uchino

Yoshitaka Uchinoスチールブレースによって

「木造らしさ」が消される、と考えます。

筆者は、「不用意に入れられた木造におけるスチールブレース」は、デザイン的に全く評価できません。

旧開智学校では「入れざるを得なかった」スチールブレースたち。

このスチールブレースがどのように構造デザインされたかは、詳細は不明です。

おそらく塔屋は、内部に入ることが出来ないので、相応にブレースが入れられた、と思われる旧開智学校。

外観には、全く影響がないので、これはやむを得ない構造設計と考えます。

木とスチールなど、異なる素材が衝突する構造デザインにおいては、合理性と共に一定の美が必要です。

これらの模型を見て、構造デザインの合理性と美に関して、色々と考えました。

リノベーションのプロセスも分かる、旧開智学校。

ぜひ、訪問してみてください。